CO分析仪原理

一氧化碳(CO)是Z为常见的有毒有害气体之一,新闻媒体上每年都会有大量的一氧化碳中毒事件报道,中毒人员死亡率居高不下。正式由于一氧化碳中毒事件随处可见而又如此频繁,故而CO分析仪得到了广泛应用。那么CO分析仪的检测原理是怎样的呢,下面我们从一氧化碳的产生、危害,再到如何检测,为大家一一做介绍。

一氧化碳的产生

在工业生产中就有几十种不同的生产行业或环境有能接触到一氧化碳(CO)的作业,比如冶金工业中的炼铁、炼焦、铸造和热处理中的含碳物的不完全燃烧产生的一氧化碳;化学工业中的合成氨、guangqi、甲醇、丙酮等气体的生产也能产生一氧化碳;碳素石墨电极制造;矿井放炮、瓦斯爆炸事故;内燃机试车;生产金属羰化物的过程。

除了工业生产外,使用含CO的可燃气体也能接触到一氧化碳,如水煤气含CO达40%以上,高炉与发生炉煤气中含30%,煤气含5%~15%;内燃机使用柴油或汽油所排出的废气中也含一氧化碳约1%~8%;而zhayao、huoyao药爆炸后的气体中也含一氧化碳30%~60%。

一氧化碳中毒的危害

据统计,在我国急性职业中毒发病和死亡人数Z多的就是急性一氧化碳中毒,不仅如此,一氧化碳中毒在世界上许多国家所引发的意外中毒致死人数也是Z多的。研究表明,一氧化碳中毒发生的原因与病人所接触的一氧化碳浓度以及接触时间有关。

在我国,车间空气中一氧化碳浓度Zgao不得超过25ppm,而资料显示当处在一氧化碳浓度达到200ppm的空气中3个小时,人体血液中的碳氧血红蛋白会超过10%;当一氧化碳浓度达到250ppm时,碳氧血红蛋白含量会达到25%,会使人产生严重的头痛眩晕的症状;当在一氧化碳浓度达到800ppm的空气中呼吸达到60分钟,血液中的碳氧血红蛋白含量就能达到60%,使人产生昏迷;而一旦一氧化碳浓度10000ppm时,人只要处于这样的环境中碳氧血红蛋白含量就能达到90%,数分钟就能使人致死。

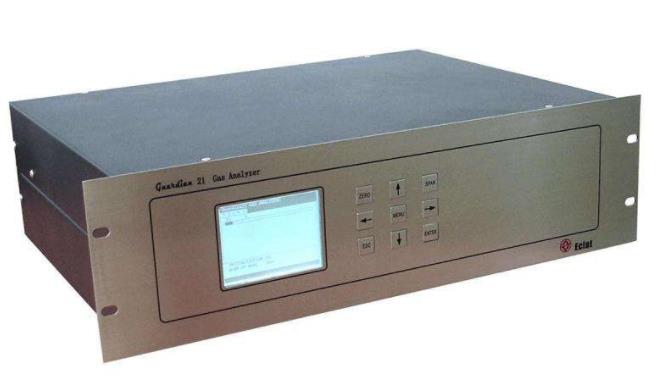

CO分析仪的原理

CO分析仪的一氧化碳测量是通过传感器将空气中的一氧化碳气体转化为电信号,经电路转换处理后,由LED显示一氧化碳气体浓度,并将此信号转变成电流或者频率信号,送到二次仪表,实现远程监测。

一氧化碳气体传感器主要采用半导体原理、红外线选择性吸收原理和电化学原理。由于电化学一氧化碳气体传感器与其他原理的一氧化碳气体传感器相比,具有灵敏度 高、结构简单、功耗低及性能安全等特点,目前已经得到广泛应用。本文主要介绍电化学一氧化碳气体传感器的工作原理。

1、CO分析仪基本原理

当前,市面上的CO分析仪采用Z多的是的是电化学原理的传感器,其原理是两个电极浸没在一个导电溶液(电解液)中,一氧化碳分子与水分子在其中一个电极上发生反应,转变成二氧化 碳并产生氢离子和电子,这个电极就是工作电极(W);而变化的产物转移到另一个电极,与此电极上的氧气发生反应重新生成水分子,这个电极就是对电极 (C);这两个电极通过含有电阻的外电路导通,可以测量出其电阻两端电压的变化;因此,由此产生的反应就是在氧气存在的情况下将一氧化碳转变成二氧化碳。

2、电解质

所有的电化学传感器都含有一个导电介质,通过它反应物质才能够在两个电极间移动。

3、电极

电化学传感器通常含有两个以上电极,它们通常都是将活性的金属物质固定在聚四氟乙烯(PTFE)膜的表面上,使其具有较大的表面积。这些金属是作为电化学反 应的催化剂,就是说它加速了化学反应,但自身并不发生变化。理论上它们的寿命是无限的,但实际上,数量很小的污染性气体和一些其他因素会逐渐毒化电极,降 低其活性,从而导致其灵敏度降低。

4、毛细孔控制

CO分析仪所有传感器均采用一些方法来控制进入传感器的气体的量。Z通用的方法是在传感器的上端开一个小孔,称为毛细孔。这个毛细孔用于限制一氧化碳气体到达工作电极的速率,还可以确保传感器的线性和重复性。

5、参比电极

早期的一氧化碳传感器只包括上面提到的两个电极,即工作电极(W)和对电极(C)。然而当一氧化碳浓度较大时,一氧化碳发生氧化反应的工作电极开始极化,偏 离了正常的工作电位。一旦电极较大地偏离正常工作电位,它对反应的催化能力就会大大降低,影响传感器的输出信号,CO分析仪的测量就会大受影响。

为了克服上述限制,引入了一个附加电极,即参比电极(R)。这个电极与工作电极、对电极一样浸在导电介质中,但它不作为催化剂参与任何电化学反应。它的作用仅是提供一个恒定电位。

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- CO分析仪原理

- 正式由于一氧化碳中毒事件随处可见而又如此频繁,故而CO分析仪得到了广泛应用。那么CO分析仪的检测原理是怎样的呢,下面我们从一氧化碳的产生、危害,再到如何检测,为大家一一做介绍。

-

- CO分析仪选购

- 许多人在选购CO分析仪时不知道选择哪样的,下面我们来分析一下,应该如何选择CO分析仪。CO分析仪类型选择1、泵吸式泵吸式CO分析仪顾名思义是仪

-

- CO分析仪应用

- CO分析仪可连续检测有毒气体、氧气、易燃易爆气体浓度,随时观察一氧化碳气体浓度值.它广泛用于石油、化工、煤矿、冶金、造纸、消防、市政、电信、食品、纺织等行业。

-

- CO分析仪校验

- 当长时间使用CO分析仪,受仪器本身传感器损耗、使用环境或者干扰气体的影响,其精确度势必会有所下降,这时,为了保证CO分析仪的精确度,对CO分析仪的测试和校验就非常有必要了。

-

- CO分析仪维护保养

- 仪器使用寿命越长越能节省成本,很多用户都不知道维护,因此不仅影响了数据,而且还影响了仪器的使用寿命。所以,我们在使用中,一定要注意CO分析仪的日常保养和维护,延长设备使用寿命。

-

- CO分析仪操作使用

- 空气中一氧化氮含量过高时会对人体造成伤害,所以市场上就CO分析仪,对空气中的一氧化碳含量进行检测,达到提醒的目的,防止人出现中毒现象。下面简单介绍一下CO分析仪是如何使用的。

-

- CO分析仪故障处理方法

- 一氧化碳CO分析仪能够保障我们测定和预警空气中的CO有毒气体,但是如果仪器发生故障,那后果可能是无法想象的。那么CO分析仪常见故障有哪些,是什么因素造成的,又如何应对处理呢?

-

- CO单组分烟气分析仪

- 低浓度CO单组分烟气分析仪可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2, NOx,SO2,CXHY,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后

-

- 物性分析仪原理

- 通过对物质的物理性质进行的分析,物性分析仪能够为科研、工业生产及质量控制提供可靠的数据支持。本文将详细探讨物性分析仪的基本原理、工作原理及其在不同领域中的应用,帮助读者更深入地了解这一仪器如何帮助我们理解和分析材料的结构和性能。

-

- 橡胶加工分析仪原理

- 它能够实时监测和分析橡胶的加工过程,从而为生产提供精确的数据支持,确保橡胶制品的质量与性能符合要求。本文将深入探讨橡胶加工分析仪的工作原理、关键技术以及在橡胶行业中的应用,帮助读者更好地理解该设备如何助力橡胶工业的科技进步和产品质量提升。

-

- 化学发光分析仪原理

- 这项技术凭借高灵敏度、高选择性及快速反应等优点,成为许多实验室及检测机构的分析工具。本文将深入探讨化学发光分析仪的工作原理,并分析其在各行各业中的应用与优势,帮助读者全面了解这一先进的检测技术。

-

- 炉前铁水分析仪原理

- 本文将详细介绍炉前铁水分析仪的工作原理及其在钢铁生产中的重要性,探讨该仪器如何在高温、高压环境下实现的元素检测,从而为冶金行业的生产效率与安全性提供保障。

-

- 血红蛋白分析仪原理

- 血红蛋白是血液中的一种重要蛋白质,负责携带氧气并将其运输到全身各个组织。血红蛋白分析仪通过的检测原理,提供对血红蛋白浓度的精确测量,为医疗工作者提供有效的诊断支持。本文将详细解析血红蛋白分析仪的工作原理及其应用,帮助读者深入了解这一设备如何在医学和健康管理中发挥关键作用。

-

- 电能质量分析仪原理

- 随着现代社会对电力设备要求的提高,电能质量的分析和检测变得尤为重要。电能质量分析仪作为专门用于电力质量监测和分析的设备,能够精确捕捉电力系统中的电压、电流、频率等参数,帮助工程技术人员及时发现和解决电力质量问题。本文将详细介绍电能质量分析仪的工作原理,并探讨其在电力系统中的应用和重要性。

-

- cod分析仪原理

- 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。cod分析仪如何通过重铬酸钾法

-

- 二氧化碳分析仪原理

- 这就是二氧化碳光学测量方法中的一种即非发散性红外线测量,这也是主流二氧化碳分析仪所依据的检测原理。三种红外检测原理基于非发散性红外线气体检测原理的测量方法主要有3种:单光束单波长测量

-

- 氮氧化物分析仪原理

- 氮氧化物分析仪是空气检测、空气治理工作中常用的仪器,用于检测空气中氮氧化物的浓度,那么氮氧化物分析仪的检测原理是什么呢,下面带大家看一下。

-

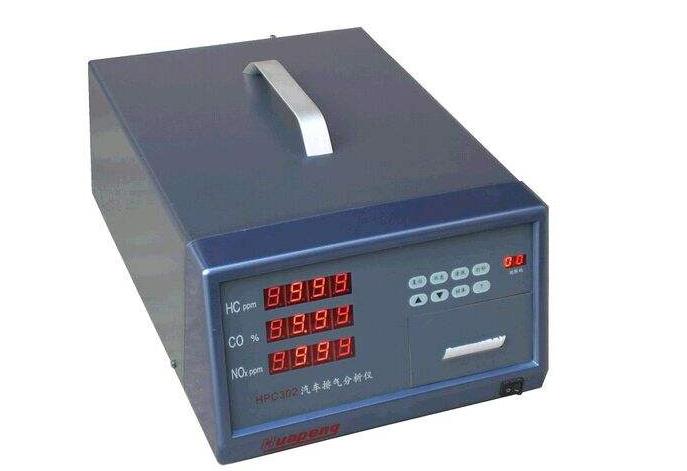

- 汽车尾气分析仪原理

- 汽车尾气中的污染物有一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等上百种不同的化合物。尾气分析检测的方法有很多,因此市面上的尾气分析仪工作原理也各不相同

-

- 总有机碳分析仪原理

- TOC分析仪以碳的含量表示水体中有机物质总量的综合指标,因此也叫做总有机碳分析仪。。TOC可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。

-

- 动态信号分析仪原理

- 其工作原理和应用范围广泛,对于现代电子设计与测试至关重要。本文将深入探讨动态信号分析仪的原理,包括其基本构成、工作机制以及在实际应用中的重要作用。通过对该仪器的原理进行分析,读者可以更加清晰地理解如何使用动态信号分析仪进行精确的信号测试,提升产品质量与测试效率。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论