光纤激光器发展历史|现状|趋势

光纤激光器推动了现代社会各个领域的极速发展,其应用范围广泛,当前军事领域、工业领域、YL领域等多个行业都已经应用了光纤激光器相关研究成果,并且实现了行业的发展。光纤激光器的发展和应用,对推动社会多种产业都产生了巨大的作用。

光纤激光器的发展史

所谓光纤激光器就是用光纤作激光介质的激光器。

1964年世界上diyi代玻璃激光器就是光纤激光器。由于光纤的纤芯很细,一般的泵浦源(例如气体放电灯)很难聚焦到芯部。所以在以后的二十余年中光纤激光器没有得到很好的发展。随着半导体激光器泵浦技术的发展,以及光纤通信蓬勃发展的需要。

1987年英国南安普顿大学及美国贝尔实验室实验证明了掺铒光纤放大器(EDFA)的可行性。它采用半导体激光光泵掺铒单模光纤对光信号实现放大,这种EDFA已经成为光纤通信中不可缺少的重要器件。由于要将半导体激光泵浦入单模光纤的纤芯(一般直径小于10um),要求半导体激光也必须为单模的,这使得单模EDFA难以实现高功率,报道的Zgao功率也就几百毫瓦。

为了提高功率,1988年左右有人提出光泵由包层进入。初期的设计是圆形的内包层,但由于圆形内包层wan美的对称性,使得泵浦吸收效率不高,直到九十年代初矩形内包层的出现,使激光转换效率提高到50%,输出功率达到5瓦。

1999年用四个45瓦的半导体激光器从两端泵浦,获得了110瓦的单模连续激光输出。随着高功率半导体激光器泵浦技术和双包层光纤制作工艺的发展,光纤激光器的输出功率逐步提高,采用单根光纤,已经实现了1000瓦的激光输出。

近期,随着光纤通信系统的广泛应用和发展,超快速光电子学、非线性光学、光传感等各种领域应用的研究已得到日益重视。其中,以光纤 作基质的光纤激光器,在降低阈值、振荡波长范围、波长可调谐性能等方面,已明显取得进步,是光通信领域的新兴技术,它可以用于现有的通信系统,使之支 持更高的传输速度,是未来高码率密集波分复用系统和未来相干光通信的基础。光纤激光器技术是研究的热点技术之一。

光纤激光器由于其具有理想的光束质量、超高的转换效率、完全免维护、高稳定性以及体积小等优点,对传统的激光行业产生巨大而积极的影响。

光纤激光器的现状

光纤激光器有着众多的应用。例如,保偏光纤激光器是光纤陀螺的重要构成部分,广泛应用于国防军事科技上;通过腔内色散补偿的方法实现的被动锁模掺铒光纤激光器,输出飞秒保偏脉冲,作为种子光源,作用于光电探测器上。美军也是充分评估了光纤激光器的优势,采纳高功率光纤激光器作为激光武器选项之一,成为其各类激光武器的主战光源。并且美军也表现出了未来在光纤激光器方面加大投入的浓厚兴趣。

类似于块状介质固体激光器,光纤激光器的研究正朝超快、单频、超高平均(峰值)功率、超连续等极限方向发展,另外还需要扩展新的激光波段,拓宽激光器的可调谐范围,而光纤激光器系统则还需要继续小型化、智能化。目前尤以高功率双包层光纤激光器的研究为焦点。 从高功率连续光纤激光向高平均功率、高峰值功率的脉冲光纤激光器发展是光纤激光器时下主要的研究方向。在许多应用中,由于连续工作的光纤激光能提供的靶面功率密度较低而不能满足要求,脉冲工作的光纤激光则能提供更高的功率密度,从而能满足需求。

光纤激光器的发展趋势

目前光纤激光器可实现800nm-2 100nm波段的激光输出,Zda功率已达到万瓦量级,应用范围也从光通信扩展到激光加工、激光打标、图像显示、生物工程、YL卫生等领域。未来光纤激光器的发展趋势将体现在两个方面:

1、光纤激光器本身性能的提高:

如何提高输出功率和转换效率,优化光束质量,缩短增益光纤长度,提高系统稳定性并使其更加小巧紧凑将是未来光纤激光器领域研究的ZD。

2、新型光纤激光器的研制:

在时域方面,具有更小占空比的超短脉冲锁模光纤激光器一直是激光领域研究的热点。高功率飞秒量级脉冲光纤激光器一直是人们长期追求的目标,该领域研究的突破不仅可以给光通信时分复用(OTDM)提供理想的光源,而且可以有效带动激光加工、激光打标及激光加密等相关产业的发展。

在频域方面,宽带输出并可调谐的光纤激光器将成为研究热点。近来一种采用ZEBLAN材料(Zr、Ba、La、Al、Nd)为激光介质的非线性光纤激光器引起了人们的重视,该激光器具有相当宽的带宽和低损耗,可实现波长上转换几个波段,被专家誉为下一代通信材料。如能实现大规模生产将会在激光打印和大屏幕显示领域产生几十亿美元的市场。

光纤激光器的研究随着光通信网络及相关领域技术的飞速发展,可以预见将继续不断向广度和深度方面推进。光纤激光器必将在未来的光通信、军事、工业加工、YL、光信息处理、激光印刷等领域中发挥更为重要的作用。

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 光纤激光器发展历史|现状|趋势

- 光纤激光器推动了现代社会各个领域的极速发展,其应用范围广泛,当前军事领域、工业领域、医疗领域等多个行业都已经应用了光纤激光器相关研究成果,并且实现了行业的发展。

-

- 手术显微镜的发展历史|现状|趋势

- 手术显微镜属于体视显微镜的一种,主要用于手术监视、采集手术视频及图像、示教等。当手术显微镜主物镜对物体成像后,分光棱镜将光束分导入双目镜筒。双目镜筒按体视角放置,所以在双眼观察下就形成了立体图像。

-

- 生化分析仪的发展历史|现状|趋势

- 生化分析仪又叫生化仪,属于临床诊断分析仪范畴,是用于检测人体肝功、肾功、血糖、血脂、心肌酶和离子等检测项目的检验设备,一般采用静脉血为检测样本,通过对以上项目的检测来判断人体潜在疾病。

-

- 超声成像系统的发展历史|现状|趋势

- 超声成像系统是运用超声波的物理特性、成像原理以及人体组织器官的特征和临床医学基础知识,通过观察人体组织、器官形态和功能变化的声像表现,探讨疾病的发生发展规律,从而达到诊断与zhi疗疾病的目的的仪器。

-

- 血细胞分析仪发展历史|现状

- 血细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,随着近几年计算机技术的日新月异的发展,血细胞分析的技术也从三分群转向五分群,从二维空间进而转向三维空间。

-

- 色差仪的发展历史|趋势

- 色差仪是一种测量样品色差或测量样品的颜色值的仪器。许多行业对于产品色差的控制是非常严格的,换句话说,色差是产品的重要因素之一,如汽车漆、家具漆、食品、涂料等领域,往往需要色差仪控制产品的色差。

-

- 透射电镜的发展历史|趋势

- 透射电镜(TEM),全称透射电子显微镜。透射电镜分辨率高,是当今材料研究表征工具之一。因其能够同时获得样品形貌、化学成分、晶体学和微观结构等全方位信息,使其在材料研究领域的地位越来越稳固。

-

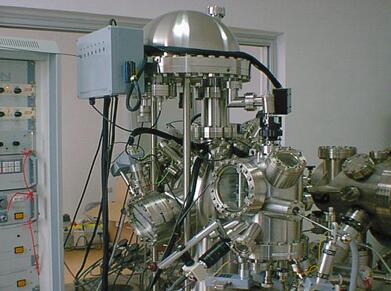

- 扫描隧道显微镜的发展历史|现状

- 扫描隧道显微镜的诞生是电子显微技术的一个重要里程碑,标志着人类在微观领域的认识方面又跨越了一个新的起点,对化学、物理、生命科学和材料科学等学科的许多领域都产生了重大的影响。

-

- CT机的发展历史|趋势

- CT机自问世以来得到了不断的发展与进步,其广泛应用在医院各项检查之中,影像学检查是最为常见的一种检查手段,当前CT诊断成为了临床最为常见的检查方法,CT机的应用极大地推动了现代医学前进的步伐。

-

- 光隔离器的发展历史|现状|展望

- 光隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。光隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。

-

- ICP-MS的发展历史及现状

- 最初的ICP-MS的概念出现在1970年,是源于继ICP-AES技术快速发展之后而产生的对下一代多元素分析仪器系统的需求。

-

- 椭偏仪的发展历史|趋势

- 椭偏仪从1945年问世以来,人们在这个领域里,无论在理论上或应用上都做了大量工作,随着科学技术的发展,现在已经出现了多种新型的智能化的仪器装置,以适应当前薄膜科学的发展。

-

- LED光源的发展历史|现状|前景

- LED光源具有非常突出的优点,LED光源的发展不仅对照明和半导体产业具有战略带动作用,而且还会引发家电、汽车、手机等一系列终端消费品的技术变革。

-

- 生物反应器发展现状

- 生物反应器是近年来出现的一种能够在生物工程领域中进行应用的装置,它的主要用途是进行组织培养或对组织运动进行模拟,生物反应器因自身所具备的多样化功能,在诸多领域中得到广泛应用。

-

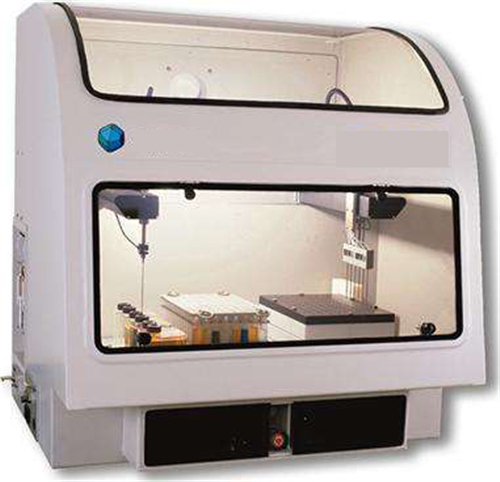

- 多肽合成仪发展历史

- 在1963年,美国洛克菲勒大学教授Bruce Merrifield 发明的多肽固相合成技术是多肽合成领域的一个重大突破,对化学,生化,医药,免疫和基因科学等学科和领域都起了巨大的促进作用。

-

- 电子鼻发展历史

- 电子鼻为一种对食品进行快速检测的新颖仪器,其是在20 世纪90 年代发展起来的,被叫做气味扫描仪。被测样品的整体信息以及指示样品的隐含特征通过其特定的传感器和模式识别系统被快速地提供。

-

- 离子迁移谱仪发展历史

- 离子迁移谱仪为按照不同离子在均匀弱电场下漂移速度得到差异来使对离子的分辨得以实现。离子迁移谱仪的主要构成组分一般为数据采集和处理、控制部分、读出电路、收集区、迁移区、离子门、电离部分以及进样部分等。

-

- 继电器发展历史

- 继电器为一种电控制器件,为输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。

-

- 氢气发生器行业发展现状

- 本文主要分析了氢气发生器行业的市场规模、氢气发生器市场供需状况、氢气发生器市场状况,同时对氢气发生器行业的未来发展做出科学的预测。可以帮助投资者准确把握氢气发生器行业的市场现状。

-

- 除湿机的发展现状

- 除湿机市场需求量小,生产规模也比较小,没有突出的品牌企业,除湿机在我国的发展也比较缓慢。那么为何会出现这种现状?今天我们就为大家分析除湿机的市场现状,希望能对大家有所启发。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论