双碳检测方法 多项仪器共同助力碳中和

一、碳中和的概念

碳中和应从碳排放(碳源)和碳固定(碳汇)这两个侧面来理解。碳排放既可以由人为过程产生,又可以由自然过程产生。人为过程主要来自两大块,一是化石燃料的燃烧形成二氧化碳(CO2)向大气圈释放,二是土地利用变化(最典型者是森林砍伐后土壤中的碳被氧化成二氧化碳释放到大气中);自然界也有多种过程可向大气中释放二氧化碳,比如火山喷发、煤炭的地下自燃等。但应该指出:近一个多世纪以来,自然界的碳排放比之于人为碳排放,对大气二氧化碳浓度变化的影响几乎可以忽略不计。

碳固定也有自然固定和人为固定两大类,并且以自然固定为主。最主要的自然固碳过程来自陆地生态系统。陆地生态系统的诸多类型中,又以森林生态系统占大头。所谓的人为固定二氧化碳,一种方式是把二氧化碳收集起来后,通过生物或化学过程,把它转化成其他化学品,另一种方式则是把二氧化碳封存到地下深处和海洋深处。

二、碳汇-林地生物累积量的监测

1》大范围的生物量变化:三维激光成像(冠层变化的大尺度监测)

2》典型样地冠层的变化:冠层分析仪(局部冠层的变化测量)

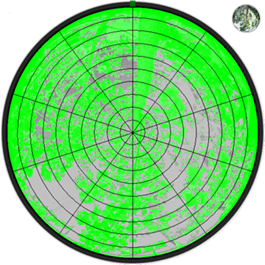

DJ-GC02植物冠层分析仪利用鱼眼镜头和CCD图像传感器来获取植物冠层图像,经过专业软件对冠层图像分析,获得植物冠层的叶面积指数(LAI)、平均叶倾角、散射辐射透过率等参数。自动水平数字相机获取180°的冠层图像,仅获取一次冠层图像即可,简化了传统能量法要一天定点多次测量的繁复工作;同时可以躲开障碍物,选择合适测量点。

DJ-3200数字植物冠层分析系统通过处理影像数据文件来获取与冠层结构有关的,例如叶面积指数、光照间隙及间隙分布状况。软件可以计算辐射指标、冠层指标、测量地点的光线覆盖状况及直射与漫射光的分布等。使用180度鱼眼镜头和2040万高像素数码相机从植物冠层下方或森林地面向上取像, 再将数码相机的高清晰度影像载入软件,进行分析处理。

DJ-3210植物冠层分析仪是检测植物叶面积指数及植被吸收光合有效辐射的光学仪器。可用于森林、灌木等植冠的叶面积指数等冠层状况的检测,通过测量并记录植物冠层下方间隙大小分布进而通过软件分析处理得到叶面积指数等重要参数,为植物冠层研究提供量化参考依据。

3》典型树种的茎秆变化:茎秆变化仪(以树木茎秆的变化来表征生物量的变化)

树木胸径生长测量环是非常简单易用的测量树木胸径变化的工具。

三、碳汇-林地地下生物量的监测

1》典型外露根的变化原位:根直径变化仪

DRO是专门为连续测量根径,水生植物,匍匐植物的生长而设计的。整个仪器防水。 活动部分用耐光的柔软塑料保护。上部用铝板保护,以减少土壤的压力。整个仪器的比重接于近水,如果用于水生植物,对植物的压力很小。容易安装,无需特殊保护措施。

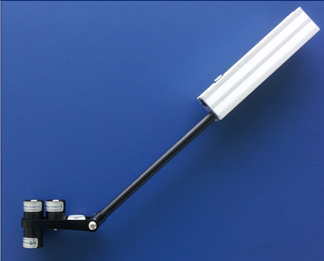

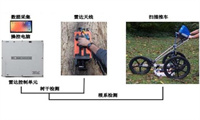

2》原位局部区域根的变化:TRU雷达

TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的。它利用探地 雷达技术对树木进行无损扫描,可生成高分辨率图像。系统有两种独立的检测方法,分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布。

3》小型植物离体根的变化:根系分析(扫描以及原位根管扫描)

DJ-3012植物3D根系生长监测系统采用微根窗技术,结合3D全景成像,一次性获取整个根管的剖面图像,掌握土壤中活体根系的生长动态,解决了目前市场上原位根系检测设备每个根管要多次扫描,分析时需要拼接带来的问题。

四、碳汇-林地近地层碳源变化监测

1》近地CO2廓线监测系统:近地CO2廓线监测系统

2》近地CO2通量监测系统:CO2通量监测系统

DJ-6516A开路二氧化碳和水汽通量观测系统,采用涡动协方差原理,是一种微气象学的测量方法,利用快速响应的传感器来测量大气——下垫面间的物质交换和能量交换。通量观测适用于森林、草地、农田、沙漠、城市、水域等各种下垫面环境,被广泛应用于中科院、林科院、气象局、海洋局及各科研领域对区域碳、水循环过程的研究;做为测算生态系统与大气间物质和能量交换信息的有效手段,为分析地圈-生物圈-大气圈的相互作用提供重要的数据基础,为大尺度、长期和连续的科学研究提供支撑。

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 双碳检测方法 多项仪器共同助力碳中和

- 近一个多世纪以来,自然界的碳排放比之于人为碳排放,对大气二氧化碳浓度变化的影响几乎可以忽略不计。

-

- 2024中国碳中和发展力指数出炉 各省碳中和得分稳步增长环保仪器如何持续助力?

- 为了支持碳中和目标的实现,国家发改委、市场监管总局和生态环境部联合发布了《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案(2024—2025年)》强调加快高精度多组分气体快速分析探测仪、光谱仪等。

-

- 工信部出台重点工业产品碳足迹核算指南 环保仪器如何助力碳中和

- 近期,为响应中央及国务院在碳足迹管理领域的战略部署,加速提升关键工业产品碳排放的管理水平,推动相关行业迈向绿色低碳的未来,并为实现国家提出的碳达峰与碳中和宏伟目标奠定坚实基础。

-

- 工信部计划2025初步建成碳达峰碳中和体系 环保仪器如何助力达成目标?

- 环保仪器在污染源控制和治理方面起到了关键作用。通过对大气、水体等环境介质中污染物的监测,环保仪器可以为污染物排放标准的制定和执行提供科学依据。

-

- 和晟仪器亮相2023碳中和国际学术会议

- 2023年10月20日至22日,2023碳中和国际学术会议在上海顺利召开,本次会议由上海交通大学主办,英国爱

-

- 中国加速构建碳足迹管理体系像碳中和迈进 仪器行业做好降碳有哪些重点要求?

- 推广绿色制造工艺。生产过程中的节能减排是实现降碳目标的关键步骤。仪器制造业应积极引入清洁生产技术,比如采用节能的生产设备、优化生产流程、减少原材料浪费等措施,同时增强废水、废气治理设施的应用。

-

- 碳中和目标带给我们什么?

- 碳排放过量是导致全 球变暖的重要原因。根据BP统计数据,2019年,中国碳排放总量为98.3亿吨,是2000年碳排放的2.8倍,2000年以来年均增速为5.6%。

-

- 碳循环、碳达峰、碳中和——二氧化碳(CO2)的监测方案

- 自然界碳循环的基本过程如下:大气中的二氧化碳(CO2)被陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程以及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。

-

- 会议回顾!上海新诺助力 “零碳未来:面向碳中和的前沿技术研讨会” 取得圆满成功

- 上海新诺仪器作为上海市浦东新材料学会常务副理事单位以及沪助科研圈创始单位,以主办方身份参加了此次意义非凡的会议。

-

- 中国超过3000家实验室获得双碳检测资质认可 节能减排为双碳检测相关仪器打开了哪些前景?

- 国家政策的支持也为双碳检测相关仪器的市场前景提供了保障。例如,《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》的通知强调了推广节能减排降碳先进技术的重要性。

-

- 湖南省科学技术厅公开征集碳达峰碳中和科技创新需求

- 现面向社会公开征集碳达峰碳中和科技创新需求,有关事项通知如下:

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论