核磁共振技术:完井液分散稳定性研究新路径

在油田完井作业中,完井液的分散稳定性是确保井筒安全、提升油气开采效率的核心要素。一旦完井液分散稳定性不足,固相颗粒聚集、乳液破乳等问题将直接影响其流变性能与滤失控制能力,进而威胁油井长期生产安全。然而,当前行业在完井液分散稳定性研究方面面临诸多挑战,亟需更有效的技术手段加以解决。

完井液分散稳定性研究的首要困境在于微观结构变化难以监测。传统的流变仪、沉降测试等方法,虽能获取完井液宏观流变参数与沉降趋势,但无法实时捕捉固相颗粒在流体中的动态聚集过程,也难以追踪乳液体系的破乳演变细节。在实际井筒环境中,高温、高盐及复杂流体相互作用会促使固相颗粒表面电荷性质改变,引发颗粒间的不可逆团聚;同时,乳液中的油水界面膜在恶劣条件下易破裂,导致乳液失稳。这些微观结构变化会迅速传导至宏观性能,如黏度骤增、滤失量失控,但传统监测手段却难以捕捉关键变化节点,导致作业风险预警滞后。

其次,长期稳定性数据缺失是完井液分散稳定性研究的另一难题。现有测试方法多聚焦于完井液短期性能表现,如配制后数小时或数天内的分散状态评估,却无法模拟完井液在井筒内长达数月甚至数年的服役环境。井筒内持续的温度波动、地层流体渗透及化学物质交互作用,会引发完井液缓慢的化学降解与相分离,这些渐进式变化难以通过短期测试预测,而一旦在实际生产中出现分散体系崩溃,将直接导致井筒堵塞、储层伤害等严重后果,大幅增加修井成本与生产停摆风险。

核磁共振(NMR)技术的出现,为破解完井液分散稳定性难题提供了全新路径。该技术凭借对原子核信号的高灵敏度检测,能够深入解析完井液体系的微观结构演变机制。例如,在颗粒分散性研究中,NMR 可通过分析固相颗粒周围溶剂分子的弛豫特性,精-准判断颗粒的分散状态与聚集程度。

在长期稳定性监测方面,周期性 NMR 扫描成为了评估完井液相稳定性的有效工具。通过在不同时间节点对同一样品进行 NMR 检测,研究人员可构建完井液分散体系的动态演变图谱。当完井液发生相分离时,沉降层与上清液的 T₂信号会呈现显著差异:沉降层颗粒聚集导致 T₂信号快速衰减,而上清液因分散均匀表现为相对稳定的弛豫特征。通过对比不同周期的 T₂谱图,不仅能够直观观察到相分离的起始时间、发展速率,还能量化各相组分的比例变化,为预测完井液长期分散稳定性提供关键数据支撑,助力油田制定科学的作业维护方案。

核磁共振技术以其独-特的微观结构解析能力与长期稳定性监测优势,弥补了完井液分散稳定性研究的技术不足。随着该技术在油田领域的持续创新与推广应用,未来将为保障完井液性能稳定、提升油气开采效益提供更坚实的技术保障,推动油田作业向智能化、精细化方向迈进。

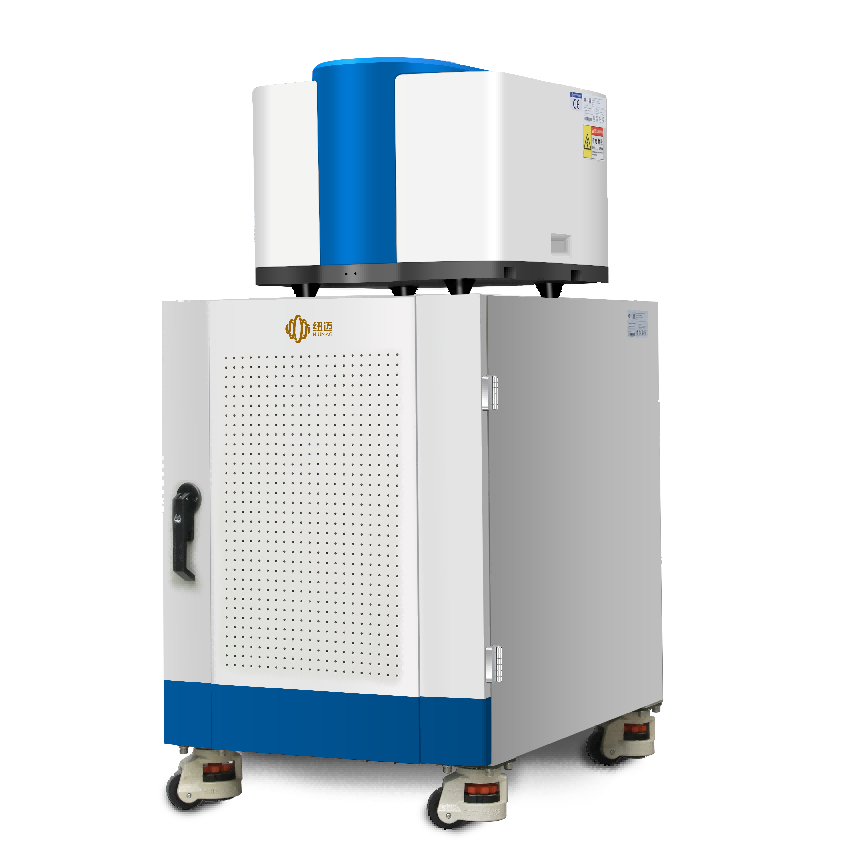

应用案例:浆料分散性稳定性评估

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 核磁共振技术:完井液分散稳定性研究新路径

- 核磁共振(NMR)技术的出现,为破解完井液分散稳定性难题提供了全新路径。该技术凭借对原子核信号的高灵敏度检测,能够深入解析完井液体系的微观结构演变机制。

-

- 核磁共振技术解锁完井液悬浮稳定性研究新视角

- 核磁共振(NMR)技术的应用,为完井液悬浮稳定性研究带来了新突破。该技术通过检测原子核信号,可剖析微观结构演变机制。

-

- 核磁共振技术在完井液热稳定性研究中的创新应用

- 核磁共振(NMR)技术的引入,为完井液热稳定性研究带来了新的突破方向。该技术在微观稳定性表征方面具有独-特优势,能够深入揭示颗粒分散性、乳液稳定性、聚合物降解等微观机制。

-

- 低场核磁共振技术:照亮煤层气吸附解析研究新路径

- 低场核磁共振技术凭借其无损、快速、高分辨率的优势,能够深入煤层微观世界,直观呈现煤层孔隙结构和流体分布情况,为煤层气吸附解析机理研究提供前所-未有的细节信息。

-

- 前沿应用|油田现场核磁在线表征完井液高温热稳定性

- 传统完井液体系(如盐水基、聚合物基)普遍存在高温失效风险,急需建立精准的热稳定性评价方法。依托低场核磁共振技术研究完井液的高温热稳定性的方法应运而生。

-

- 分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响

- 分散体系pH对纳米二氧化钛颗粒分散稳定性的影响

-

- 前沿应用|基于低场核磁共振技术的油田注液增能机理研究实例

- 低场核磁共振技术能够实时监测注液增能过程中岩心内流体的分布、运移及相互作用,为研究注液增能机理、优化注液参数提供重要依据。

-

- 前沿应用|基于低场核磁共振技术的油田注液增能机理研究实例

- “点击卡片 关注纽迈分析”随着全球能源需求的不断增长和常规油气资源的日益枯竭,如何提高油田采收率成为石油工业

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

最新话题

最新文章

- E4438C 供应 Agilent E4438C

- Agilent E4438C 信号发生器 供应

- 供应 Agilent N9310A 信号发生器

- Agilent N9010A 信号分析仪 供应

- 应用指南|铌元素如何影响钢铁性能?科学家揭秘相变中的“微观路障”

- 360°无死角!Ladybug6全景相机实力解析

- 精准监测,高效掌控 | 赛默飞Prima系列质谱仪助力生物发酵与细胞培养过程优化

- Lake Shore创新发布SMU源测量模块!集交直流与锁相检测于一体,攻克纳米级与超低温表征难题

- 客户成就 |Nature:嫦娥六号玄武岩揭示月幔水含量具有二分性

- 顶刊速递 《Nature》最新研究集锦,看我们的用户如何引领电镜科技

作者榜

参与评论

登录后参与评论