01 前言

随着现代电子信息技术产业的飞速发展,电池在工业、国防、科技、生活等领域的应用越来越广泛,这使得电池的市场需求不断提高。电池在生产制造过程中引入的异物及杂质是影响电池品质和性能的一大主要问题。从正极、负极及电芯的生产,到电池模块的组装和测试,电池制造过程的各个阶段都可能混入异物及杂质,进而导致各种问题。例如,电池材料中引入金属杂质,可造成电池自放电的严重问题。电池材料中的异物及杂质会使电池的使用效率降低,性能退化加速,甚至电池发生内短路。因此,全面研究分析电池中出现的异物及杂质是非常必要的。如何快速分析电池材料中的异物及杂质成为人们关注的ZD。本文将以出现异物的钠离子电池正极材料为例,展示如何通过XPS来实现对电池材料中异物成分的快速分析。

02 样品情况、测试设备及解决方案

本文选择的样品为钠离子电池材料。钠离子电池不仅拥有钠资源储量丰富、分布广泛、成本低廉、无发展瓶颈等优势,同时还有较好的功率特性、宽温度范围适应性、安全性能和无过放电问题等优势。不过目前,钠离子电池仍然处于产业化的早期阶段,在未来相当长时间内,其都不可能取代锂离子电池,两者更多的是互补关系,各自满足不同细分市场的应用需求。近期,锂电池行业巨头宁德时代(CATL)宣布将于今年7月份左右发布钠离子电池,吹响了钠离子电池产业化的号角,引发了人们对钠离子电池的关注。

本文中分析样品为钠离子电池正极材料,成分为普鲁士蓝类似物(PBA,Na2M[Fe(CN)6],其中M=Fe, Co, Mn, Ni, Cu, 等等),是钠离子电池ZJ发展前景的正极材料之一。此材料放置在空气中一段时间出现白色异物颗粒,如下图1所示。对于此白色异物颗粒,初步推测原因可能是电池材料中PBA成分与空气中水和CO2反应生成了Na2CO3白色颗粒,需要分析白色斑点的成分及其化学态信息来辅助分析原因。

*图1 出现白色斑点异物颗粒的钠离子电池正极材料

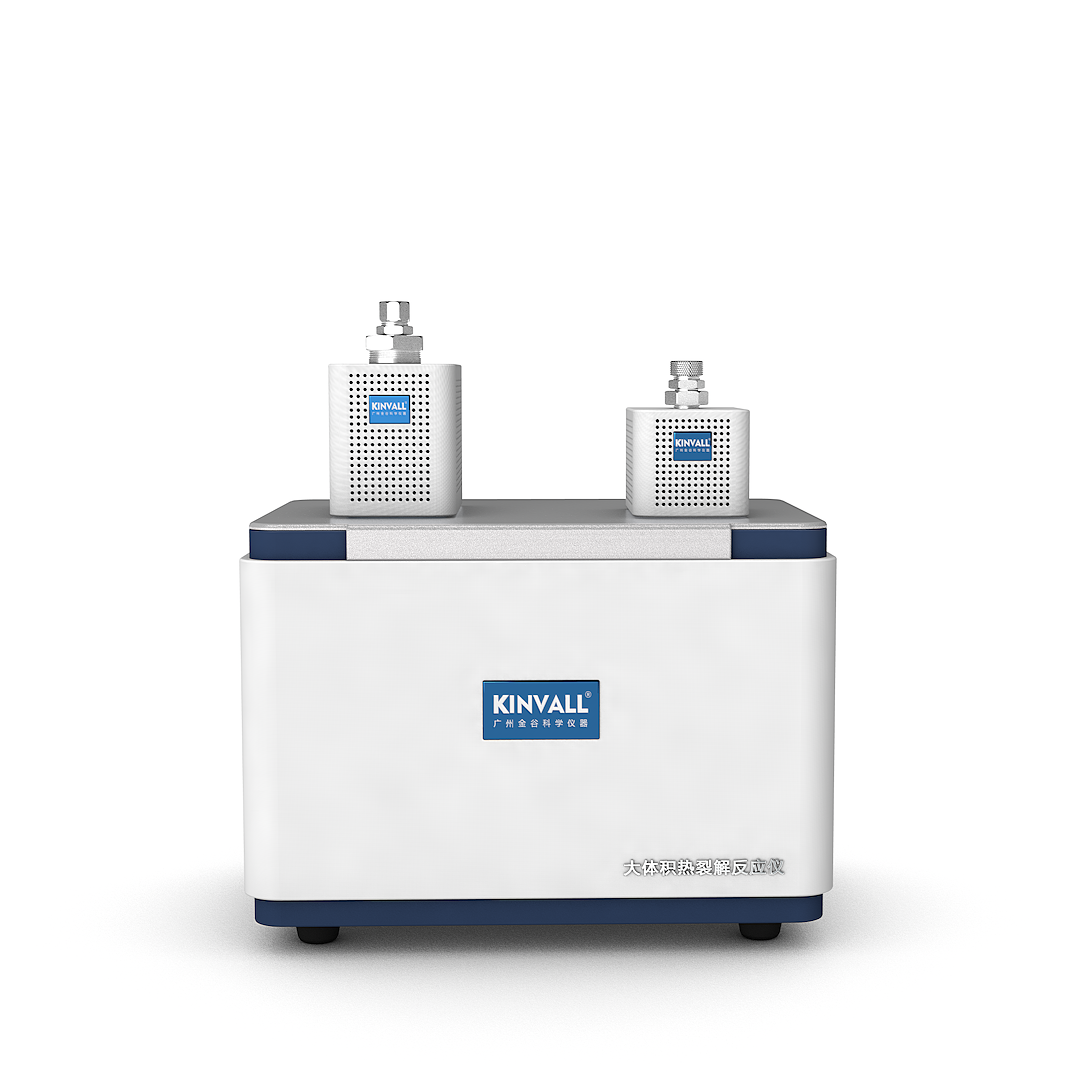

本文采用赛默飞NEXSA XPS系统,如下图2所示。为分析电池材料中的白色异物颗粒成分及其化学态信息,采用XPS测试+SnapMap快照成像解决方案,实现了对样品的全面分析。

# 常规+小束斑XPS测试:

聚焦到异物及杂质上,快速分析其元素及其化学态信息

# 特色SnapMap快照成像测试:

GXXPS成像测试,快速得到元素及其化学态在电池材料中的分布信息

*图2 赛默飞NEXSA XPS系统

03 Na离子电池正极材料测试结果分析

3.1 常规+小束斑XPS测试结果分析

为对电池材料表面成分及化学态信息有一个快速全面的评估,选用大束斑(400μm)在包含电池材料和白色异物颗粒的区域进行常规XPS测试,测试结果如下图3、表1所示:

*图3 钠离子电池正极材料表面常规XPS测试谱图

*表1:钠离子电池正极材料表面元素及其化学态相对含量

由图3和表1,可直观看到钠离子电池正极材料表面白色和黑色区域主要含C/O/N/Fe/Na/Al等元素,不同元素表现出了丰富的化学态。C/O/N/Fe/Na元素相对含量较多,这些成分主要来自于PBA和碳材料中;同时,电池材料表面也检测出微量Al元素,主要以氧化铝的形式存在。

为进一步分析钠离子电池正极材料白色异物颗粒的成分及其化学态信息。在光学视图下,可看到白色异物颗粒有大有小,采用小束斑(50μm)分别聚焦到白色异物颗粒和黑色电池材料区域进行测试。赛默飞NEXSA XPS系统X射线源为zui新一代具有微聚焦、单色化功能的X射线源,可实现测试束斑10μm到400μm连续可调。测试时,直接设置50μm束斑即可完成对电池材料测试,测试结果如下图4、表2所示。

*图4 钠离子电池正极材料表面黑色和白色异物区域小束斑XPS测试谱图

*表2:钠离子电池正极材料表面黑色和白色异物区域元素及其化学态相对含量

由图4和表2,可直观看到钠离子电池正极材料黑色和白色异物区域元素及其化学态表现出较大差异。黑色电池材料区域主要含C/O/N/Fe/Na等元素,基本不含Al元素;白色异物区域中C/N/Fe/Na等元素相对含量减少,Al元素相对含量明显增加,对应氧化铝化学态的O成分明显增加,可判断白色异物颗粒的主要成分为氧化铝,其可能为基底铝箔集流器中Al元素迁移到钠离子电池正极材料中。

3.2 特色SnapMap快照成像测试结果分析

由上文常规XPS测试结果可初步判断钠离子电池正极材料中白色异物颗粒主要成分为氧化铝。为进一步确认白色异物颗粒的成分,可通过NEXSA 特色SnapMap快照成像功能快速得到白色异物颗粒的成分及其分布情况。在电池材料表面选择2mm×2mm区域进行SnapMap快照成像测试,成像结果如下图5所示。

*图5 钠离子电池正极材料表面SnapMap快照成像测试

由图5,可直观看到不同元素在测试区域的分布情况,元素含量越高,成像谱图中颜色越亮。结合电池材料光学视图,可看到C/Fe/N/Na元素分布区域基本一致,主要分布在黑色电池材料区域;Al/O-Al2O3元素分布区域基本一致,分布区域与C/Fe/N/Na元素形成互补,主要分布在白色异物区域。

通过专业的XPS数据分析处理软件Avantage,可将不同元素成像谱图进行叠加,也可将不同元素成像谱图与电池材料光学视图进行叠加,从而形象直观地得到不同元素及其化学态的分布信息。对电池正极材料中不同元素SnapMap成像谱图进行叠加处理,得到叠加谱图如下图6所示。

*图6 不同元素SnapMap成像谱图叠加

由图6不同元素SnapMap成像谱图的叠加,可形象直观看到测试区域氧化铝成分和电池材料成分的分布情况;再将不同元素成像谱图与光学视图叠加,可看到氧化铝分布区域与光学视图中白色异物颗粒很好的匹配上了,可判断钠离子电池正极材料出现的白色异物颗粒主要成分为氧化铝。

为进一步分析钠离子电池正极材料成像谱图中不同区域元素化学态信息。通过Avantage软件,在成像谱图中选择不同区域进行回溯成谱,将此区域成像谱图转化成XPS谱图,得到此区域元素化学态信息。选择钠离子电池正极材料白色异物颗粒区域和黑色电池材料区域回溯成谱,如下图7、图8所示。

*图7 成像谱图不同区域回溯成谱

*图8 成像谱图不同区域回溯成谱不同元素化学态相对含量

由图7、图8,对比正极材料不同区域元素回溯的谱图及其含量,可看到两个区域中元素及其化学态表现出较大差异。黑色电池材料区域主要含C/O/N/Fe/Na等元素,基本不含Al元素;白色异物区域中C/N/Fe/Na等元素相对含量减少,Al元素相对含量明显增加,对应氧化铝化学态的O成分明显增加,分析结果与上文小束斑XPS测试基本一致,这也进一步印证了电池材料中白色异物颗粒主要成分为氧化铝。

04 结论

本文详细地展示了通过赛默飞NEXSA XPS系统,采用常规XPS测试+特色SnapMap快照成像的解决方案,对钠离子正极材料中白色异物颗粒进行了全面表征分析,分析出电池材料中白色颗粒主要成分为氧化铝成分,排除了此白色颗粒是电池材料中PBA成分与空气中水和CO2反应生成了Na2CO3的推测。

# 常规XPS测试:

速分析电池材料及白色颗粒异物成分及其化学态信息。

# 强大的小束斑测试能力:

快速聚焦到特征区域,直观看到电池材料区域与白色异物区域Al元素相对含量出现较大差异,且Al元素以氧化铝的形式存在。

# 特色SnapMap快照成像功能:

进一步印证了白色颗粒异物主要成分为氧化铝,可能是铝箔集流体中Al元素扩散到电池材料中。

对于钠离子电池,正负极所用的集流器材料通常都为铝箔。钠离子电池正极材料中出现Al 元素,其可能是从集流器中扩散到电池材料中,这说明集流体可能存在腐蚀或出现破损的情况,这会影响集流器性能;Al元素扩散到电池材料中形成白色氧化铝颗粒或树状枝晶,从而影响电池的性能。

想要了解更多技术在正极材料表征中的应用,欢迎关注赛默飞纳米港—天目湖储能院电池行业研讨会及分析技术现场应用演示!

全部评论(0条)

Nexsa X 射线光电子能谱仪

Nexsa X 射线光电子能谱仪

报价:面议 已咨询 2444次

手持式X射线荧光光谱仪

手持式X射线荧光光谱仪

报价:面议 已咨询 6561次

Thermo Scientific Gemini 手持式红外拉曼二合一分析仪

Thermo Scientific Gemini 手持式红外拉曼二合一分析仪

报价:面议 已咨询 4795次

Niton FXL X射线现场实验室

Niton FXL X射线现场实验室

报价:面议 已咨询 2166次

手持式拉曼光谱仪TruScan RM

手持式拉曼光谱仪TruScan RM

报价:面议 已咨询 4830次

手持式近红外光谱仪microPHAZIR PC Plastics

手持式近红外光谱仪microPHAZIR PC Plastics

报价:面议 已咨询 3830次

手持式近红外光谱仪microPHAZIR PC Carpet

手持式近红外光谱仪microPHAZIR PC Carpet

报价:面议 已咨询 2947次

Thermo Scientific便携式光学分析仪---GMP环境下物料鉴别解决方案

Thermo Scientific便携式光学分析仪---GMP环境下物料鉴别解决方案

报价:面议 已咨询 3275次

2021-06-04

2025-10-16

2025-11-27

2023-11-28

2025-11-12

2023-09-27

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论