干细胞量产瓶颈如何破?固定床反应器可以成为“突破口”!

干细胞属于贴壁依赖型细胞,传统贴壁细胞培养通常使用T瓶,放大则采用10层细胞工厂居多。

一个10层细胞工厂提供约6300 cm2贴壁面积,在合适的条件下,人间充质干细胞(hMSC)可以收获104~105 cells/cm2,因此一个细胞工厂仅可收获大约108-109的细胞。

而通用型干细胞如果要更大规模的生产,采用传统的细胞工厂的困难点在于:

耗材量大

人工操作太多

污染风险高

同批次一致性和批次间一致性的挑战

培养箱等仪器占用空间量大

而如果使用微载体在传统的搅拌式生物反应器中培养,又面临着剪切力和气泡损伤对细胞带来的潜在风险。

iCELLis 固定床生物反应器是具备低剪切力、无泡通气、高贴壁面积等优势的一次性生物反应器,同一台仪器可以实现从0.53 m2-4 m2(相当于6个细胞工厂)共六种不同贴壁面积的细胞培养。

且其生产规模的iCELL500可以实现在1.5 m2的仪器占地面积下,实现66-500 m2(相当于794个细胞工厂)的贴壁面积的培养,大大降低了车间建设成本和运营成本,给贴壁细胞培养带来了福音。

左右滑动查看更多

但是固定床反应器一直存在着消化难题。由于其片状载体采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材质,在细胞贴附和生长方面的性能非常好,但由于其内部的纤维状结构,消化时细胞难以脱落。为此我们做了实验来探索固定床反应器的细胞生长状态及其消化方案。

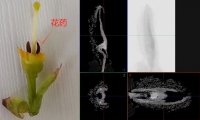

片状载体外观

片状载体显微结构

实验材料及实验条件

细胞株:UCB-MSC,P6;

固定床面积:0.53 cm2;

培养基:Serum Free;

接种密度:5000 cells/cm2(总细胞数2.65×107 cells);

培养周期:3天;

消化试剂:TryPLE;

细胞培养及细胞消化实验

1

细胞接种后培养至第3天;

2

取样载体计数和结晶紫染色;

3

移除培养基;

4

加入900 ml PBS冲洗10 min;

5

加入320 ml TryPLE,搅拌100 rpm,37℃消化15 min和30 min时分别取上清计数;

6

消化30 min后,加入1倍PBS终止消化;

7

消化后的细胞接种至T25方瓶,观察贴壁能力;

实验结果

细胞培养至第3天,细胞密度增长到5.18×104 cells/cm2,相比于接种密度有10倍的增长,倍增时间约为21 h。

从消化的数据看,使用TryPLE消化15 min和30 min时计算收获的细胞数是接近的,说明15 min的消化已经基本完成了,收率达到70.6%。对比消化前和消化后的结晶紫染色结果,可看出经过消化后片状载体上大部分细胞都基本已经被消化下来。

Day3结晶紫染色结果

TryPLE消化30 min后,细胞活力能维持在92%以上。将消化30 min后的细胞接种到T25方瓶中,观察到其贴壁形态和贴壁率也都是正常的。

消化后在T25的贴壁状态

结论

综合本次实验的结果和iCELLis生物反应器的相关特性表明,与传统培养方式及搅拌式生物反应器相比,iCELLis固定床生物反应器具备以下优势:

避免交叉污染:一次性罐体和片状载体,批次间杜绝交叉污染风险。

批间差异低:反应器提供稳定的培养参数控制,批次间可保持一致。

同批次一致性好:同批次大批量生产时避免多个培养容器导致的细胞状态不一致。

空间和环境需求小:仪器占地面积小,无需另外配备培养箱,且对车间洁净要求低。

低污染风险:大大减少了人工操作、无菌操作量,从而大大降低污染风险。

搅拌剪切力小:约为搅拌式反应器的1/1000,对细胞的损伤降到最低。

无泡表通通气:培养区域无气泡,避免了气泡对细胞的损伤。

无结团问题:细胞或载体不会产生结团问题,保证细胞的活力。

可线性放大:iCELLis的独特结构,使得培养工艺可直接线性放大,无需二次工艺研发。

以当前的实验数据来看,片状载体的细胞消化收率仍有优化的空间,但iCELLis的技术优势在未来干细胞的放大培养中,仍然有巨大的潜力和优势,未来有望成为行业重要的干细胞大规模培养解决方案。

相关阅读:

案例分享 | 基于贴壁细胞培养平台的慢病毒生产工艺放大

Fast Trak 大咖说 | 基于固定床反应器的贴壁细胞培养案例分享

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 干细胞量产瓶颈如何破?固定床反应器可以成为“突破口”!

- 文末了解更多iCELLis固定床生物反应器相关信息

-

- 别让关税成为科研阻碍,卓立汉光HiperS光谱仪全力破局!

- 高端光电仪器国产化替代,开启高效、精准、便捷、多样化的光谱分析新征程!

-

- 颠覆传统!鼻腔给药如何成为 “第三大给药系统”?

- 颠覆传统!鼻腔给药如何成为 “第三大给药系统”?

-

- 全自动耐破强度试验机如何使用

- 本文将详细介绍全自动耐破强度试验机的操作步骤、使用方法以及注意事项,帮助您更好地掌握该设备的操作要领。

-

- 全自动耐破强度试验机如何校正

- 本文将详细探讨全自动耐破强度试验机的校正方法、步骤以及相关注意事项,旨在帮助用户更好地理解设备的校正过程,保障测试结果的可靠性。

-

- 细菌外囊泡:下一代生物治疗技术突破口?

- 细菌外囊泡:下一代生物治疗技术突破口?

-

- 铁基催化剂如何突破传统技术瓶颈,高效降解有机污染物?

- 盛瀚助力中国科学院生态环境研究中心蔡亚岐教授团队Water Research发表论文

-

- 【转载】越来越苛刻的半导体检测,如何破?

- 【转载】越来越苛刻的半导体检测,如何破?

-

- 渗压计如何成为数字孪生流域的“感知神经”?

- 在“数字孪生流域”建设的浪潮下,水利工程正从“经验治水”迈向“智慧治水”。而这一转型的核心,在于如何让看不见的渗流、压力、位移等数据“开口说话”。

-

- 突破传统检测瓶颈!显微CT如何助力高效农业研究?支持付费测试!

- 显微CT(Micro-CT)技术作为一种高分辨率、非破坏性的三维成像手段,在农业研究中展现出巨大的潜力。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论