“量体温”是很多人初步判断是否感染病毒的一种简单手段,这是因为发烧是发生各类感染的一个关键症状。

大多数人可能会将身体的这一变化“归功于”免疫系统,认为出现了发烧、畏寒或身体乏力等感觉,就说明免疫系统自动开启了防御。

事实却并非如此,这一切的背后是大脑在指挥。更具体一点来说,神经系统一直在与免疫系统“对接”,确认身体被感染后,会协调一系列行为和生理变化,包括出现那些令我们不太舒服的症状。

本周,学术期刊《自然》上发表的一篇研究论文中,科学家们通过小鼠实验,***找到了一群特殊的脑细胞:这一小撮神经细胞在大脑中运筹帷幄,感知到免疫状态因为感染而发生变化后,操纵了发烧、畏寒、食欲不振等一系列症状的发生。

▲哈佛大学的Catherine Dulac教授为通讯作者,知名华人科学家庄小威教授也参与了这项研究

这群特殊的神经元位于下丘脑,一个以调节体温、进食、饮水、内分泌活动等重要机能而“wenming”的关键脑区。研究人员先设法使实验室小鼠因为细菌感染而发烧,然后在它们的大脑中搜寻此时被激活的神经细胞,***终注意到了位于下丘脑腹内侧视前区(VMPO)的神经元。

为了确认这些细胞的功能,研究人员利用化学遗传学和光遗传学等方法,对这群数量在1000个左右的神经元进行了精确控制,操纵它们传送信号。结果发现,VMPO神经元对于产生发热等症状***关重要。激活这些细胞后,小鼠体温升高,畏寒,食欲降低——表现与人类感染后常出现的一系列症状非常相像。

此外,研究人员还确认,这群神经细胞投射到12个脑区,包括一些已知控制口渴、疼痛敏感性和社交互动的脑区,换句话说,其他一些感染后常有的症状表现也可能受到这群神经细胞的影响。

在这篇论文中,研究人员更进一步揭示了这些神经细胞是如何感知身体免疫状态的。他们发现,这些神经细胞有***的地理位置:紧挨着血脑屏障。血脑屏障将大脑与循环血液隔开,也意味着这里是大脑和免疫系统相互交流的位置。

研究人员指出,构成血脑屏障的细胞可以释放出免疫信号,而邻近的下丘脑VMPO神经元又正好配置了接收免疫信号的一些受体,因此血脑屏障的细胞就通过一种叫做“旁分泌信号”的机制触发控制发热等症状的神经细胞。

▲本研究示意图

现在,我们对感染细菌或病毒后为什么会发烧,终于有了更全面的认识:组成血脑屏障的细胞与血液和外周免疫系统接触,被激活后,通过分泌细胞因子和趋化因子,进而激活下丘脑新发现的这群神经元,导致体温升高、食欲不振等症状。

利用这一机制,科学家们希望有朝一日能够用来消除或逆转发热等症状。尽管我们知道发热通常有助于消除病原体,是一种健康的身体反应,但是高烧持续不退时,可能变得非常危险。同样的,食欲不振也是如此,一定程度的胃口变差可能在应对感染之初有所帮助,因此,需要补充营养或水分帮助机体恢复健康。

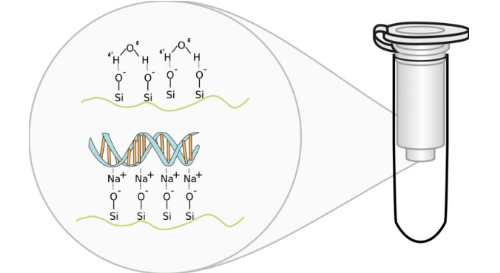

核酸提取磁珠作为新冠病毒RNA提取的重要原料,是吉恩特生物自主研发生产的高分子材料,将均一的分子材料的粒径控制在合理的范围内,加入磁性,再引入配基,从而使分子材料具备磁响应性和生物吸附性能,在核酸提取的过程中可以得到良好的应用,尤其是GNT-108磁珠,更是对新冠病毒的RNA提取具有较高的特异性,提取结果可直接应用与下游定量检测。

全部评论(0条)

2020-02-13

2020-03-09

柱式法核酸提取-总有一款核酸提取产品满足您!

柱式法核酸提取-总有一款核酸提取产品满足您!

2022-07-13

2024-06-28

合肥研究院“新冠病毒”核酸快速提取试剂盒正加速准备报证审批

合肥研究院“新冠病毒”核酸快速提取试剂盒正加速准备报证审批

2020-02-18

DNA/RNA核酸提取过程中常见问题

DNA/RNA核酸提取过程中常见问题

2023-02-14

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论