高活性可逆水系锌离子电池动力学-力学耦合界面工程

锌(Zn)金属的热力学不稳定性引起的枝晶和析氢副反应等问题可能会造成库伦效率低、容量衰减甚至短路,阻碍水系锌离子电池的实际应用。为此,人们采用了多种策略,包括界面工程、电解质优化、三维电极构建等,来实现水系锌离子电池优异的性能和良好的实用性。其中,界面工程无疑是Z有效、Z直接的方法。二维(2D)材料具有高比表面积,可调节的表面官能团和开放的二维通道,有助于促进离子传输。然而,单一的二维材料很难满足高性能界面层的多重要求,如高离子电导率、优异的力学性能、强的稳定性等。复合或改性策略为调整二维材料的物理和化学性质开辟了新的可能性。

北京理工大学陈人杰教授/黄永鑫副研究员与其合作者采用一种简单、绿色的电沉积方法制备了G&B-S复合界面层,调节了Zn的沉积/剥离,缓解了副反应的发生。基于动力学-力学耦合作用,G&B-S@Zn组装的Zn||Zn对称电池在5 mA cm-2的电流密度下实现1900 h的长循环稳定性,过电位约为30 mV。该工作以“Interface Engineering with Dynamics-Mechanics Coupling for Highly Reactive and Reversible Aqueous Zinc-Ion Batteries”为题,于2023年12月2日在线发表在Advanced Science杂志上。

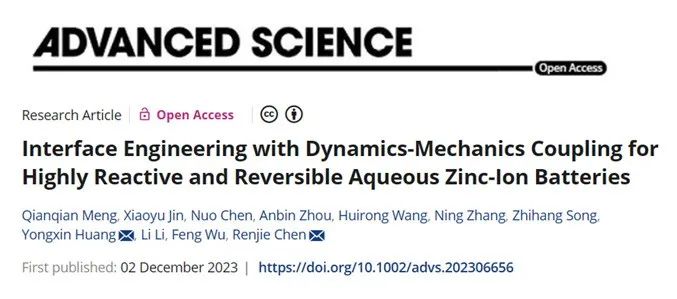

图1 a)电沉积法制备的G&B-S界面层示意图;b) G&B-S@Zn的光学图像;c、d) G&B-S@Zn样品的SEM图像及Zn、C、B、S元素的能谱图; e、f) Bare Zn和G&B-S@Zn样品的AFM图像; g) G&B-S@Zn的FT-IR光谱; h-j) G&B-S@Zn样品的 C 1s, B 1s, S 2p XPS谱。

文中作者通过SEM、AFM、FT-IR、XPS等表征手段,观察得到了在Zn表面石墨烯和硼烯纳米片的平坦特征,并对G&B-S层的表面官能团进行了鉴定,有效地证明了石墨烯与硼烯在Zn表面的成功自组装和带负电荷的磺酸基的修饰。(图1)

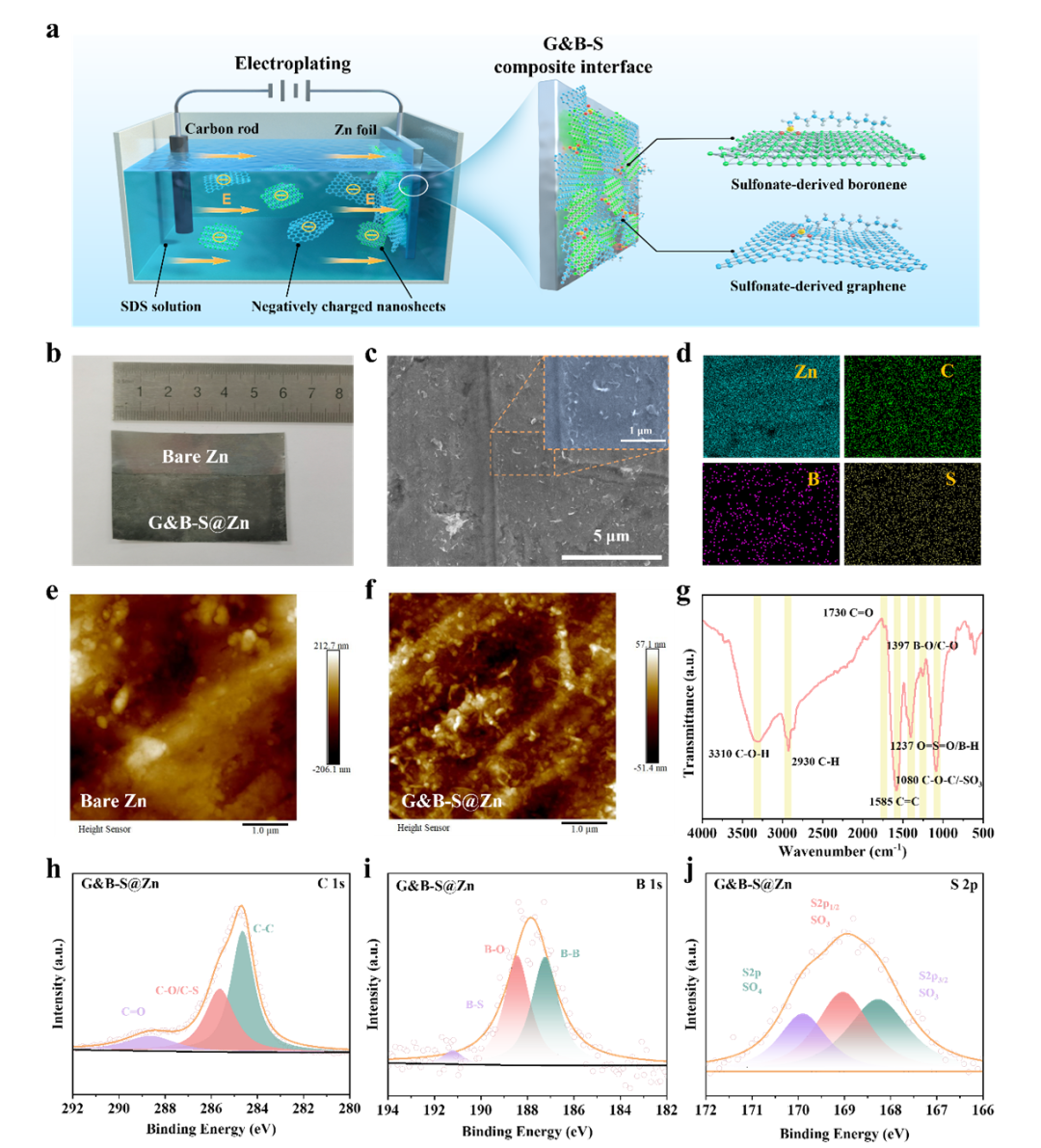

图3 a)在5 mA cm-2下,Bare Zn和G&B-S@Zn上沉积60 min的原位光学显微镜可视化图;在1 mA cm-2和1 mAh cm-2下,Bare Zn和G&B-S@Zn的 b)沉积形貌;在1 mA cm-2下,容量为1 mAh cm-2, 50次循环后的Bare Zn和G&B-S@Zn电极的 c)俯视图和 d)侧视图;e-f)Bare Zn和G&B-S@Zn对称电池的原位XRD谱;g)原位质谱图。

随后作者通过原位光学显微镜以及循环沉积后的SEM图直观地观测到G&B-S界面膜对Zn负极表面枝晶生长和副反应的抑 制作用。通过原位XRD测试进一步研究了Zn沉积过程。界面膜还诱导G&B-S金属Zn主要沿Zn(002)晶面取向沉积,不易长成枝晶。还采用原位电化学质谱法(DMS)测量了析氢速率(RH),发现相比之下,G&B-S@Zn对称电池几乎保持在0.2 nmol s-1的低速率,意味着在循环过程中氢的释放受到抑 制。综上所述,G&B-S复合界面层不仅诱导Zn(002)优先沉积的形成而不产生枝晶,而且使离子通量均匀分布进而实现低极化电压。同时,G&B-S层可以降低水分子与金属Zn之间的反应活性,从而减轻析氢副反应的发生。

图5 a)计算Zn原子在纯石墨烯、硼烯、G-S、B-S、B&G-S、G&B-S上的吸附能;b)Zn吸附在石墨烯、硼烯、G-S、B-S、B&G-S、G&B-S表面的电荷密度差等值面,电子损失用蓝色表示,电子获得用黄色表示; c-e)QCM-D测量中晶体吸附的G&B-S层的质量(c)频移(d)、弹性模量(e);f)bare Zn和G&B-S@Zn电极的电镀/剥离过程示意图

之后作者通过密度泛函理论计算研究Zn的扩散行为,进一步验证G&B-S界面对Zn沉积过程和电化学性能的影响。还进一步说明连续沉积/剥离过程中界面层所承受的界面应力的变化,采用带有耗散监测的石英晶体微天平(QCM-D)对G&B-S薄膜的力学性能进行了验证,发现G&B-S界面层具有较高的弹性模量,可以在金属Zn的长期沉积/剥离过程中调节界面应力的变化。

总之,作者采用简单的绿色电沉积方法设计了一种用于Zn负极的多功能G&B-S界面层。在动力学和力学耦合作用的机制下,该界面层可以加速Zn离子的脱溶,保证离子的快速迁移。原位测试表明,界面层有助于诱导更多Zn(002)晶面的暴露,从而在抑 制HER的同时不易长成枝晶。动力学-力学协同机制作用下,G&B-S@Zn负极在5 mA·cm−2的高电流密度和1 mAh·cm−2的容量下可以实现近2000小时的长循环。这项工作说明了合理设计一种先进的Zn金属保护涂层的意义,为金属表面界面工程修饰策略提供了一种新思路。

文章原文链接如下:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202306656

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 4月14日!倒计时开启!亚洲首家新能源电池力学实验室揭幕仪式暨新能源电池力学测试论坛将启动!

- 2025 年 4 月 14 日在上海奉贤 ZwickRoell 中国体验中心,将举办亚洲首家新能源电池力学实验室揭幕仪式暨新能源电池力学测试论坛。届时,中德专家齐聚,探讨轻质材料与电池测试前沿方法,以及实验演示等丰富环节。

-

- 浙大谢涛、郑宁团队《Advanced Materials》: 利用网络可逆生长实现可再生活性4D打印

- 网络的化学组成和拓扑结构发生变化,因此材料的性质也随之改变,并且研究者们发现这种体积和性质的改变可以由生长和逆生长的时间决定。

-

- 【新案例】高活性有机物连续流合成方案

- 近年来,有机锂化合物在流动化学中得到了成功的应用,大多数研究涉及锂卤交换反应。然而到目前为止,在取代反应中还缺乏使用。微反应器的使用使高活性有机锂化合物参与的反应更加可控,创造了新的合成方法。

-

- 破骨细胞培养高成功率的关键——高活性RANKL和M-CSF

- 翌圣生物提供高活性HiActi™细胞因子RANKL和M-CSF,高纯度、高质量,助力破骨细胞培养。

-

- 高活性Wnt3a,经多种类器官培养验证

- 类器官是在体外建立的与体内组织或器官高度相似的一种三维模型,在疾病建模、器官再生和个性化治疗领域发挥重要作用。

-

- 经培养类器官验证的高活性HiActi™细胞因子

- 类器官培养中最经典的细胞因子培养方案为 WNER(分别代表:Wnt-3a、Noggin、EGF 和 R-Spondins),这 4 种因子的增减组合可以适用于几乎所有的类器官培养实验。

-

- 上新 | 高酶活性、高稳定性能,酶法转化原料助力甲基化研究!

- 甲基化酶法转化-原料篇

-

- 高活性物料初级防护的选择策略与风险评估

- 对生物靶点具有高选择性的高活性药物成分(high potency active pharmaceutical ingredient,HPAPI)最终可以使新化合物变得更强 效。

-

- 用户成果|郑州大学陈卫华团队Angew:盐溶解诱导高界面兼容性凝胶电解质实现宽温域固态钠电池

- 用户成果|郑州大学陈卫华团队Angew:盐溶解诱导高界面兼容性凝胶电解质实现宽温域固态钠电池

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

最新话题

最新资讯

- 践行"In China,For China,With China",以真实课题驱动社会价值

- CIBF2025必打卡展位 10号馆:10T161

- 服务案例 | 4SIMPLE完成春风药业HPLC实验室废液集中收集建设项目,助力实验室“焕然一新”

- 文献奖励丨合肥学院 能源材料与化工学院:何浪、赵焱等人凭借使用我们MC镁瑞臣的产品,发表了最新光催化研究成果!

- 文献奖励丨合肥学院 能源材料与化工学院:邓崇海、董强、韩永生等人凭借使用我们MC镁瑞臣的产品,发表了最新光催化研究成果!

- 文献奖励丨南京航空航天大学:陈士夫、郑秀珍等人凭借使用我们MC镁瑞臣的产品,发表了最新光催化研究成果!

- 文献奖励丨南京航空航天大学:秦亚雷、方帆等人凭借使用我们MC镁瑞臣的产品,发表了最新光催化研究成果!

- 展会邀请丨2025第二届环境催化材料与污染控制化学研讨会

- 2025 质量千里行丨天美生命科学产品

- 邀请函|5月23-25日,第63届中国高等教育博览会我们期待与您相遇!

作者榜

参与评论

登录后参与评论