四川大学余睽教授团队《Adv. Mater.》: 胶体半导体量子点和幻数团簇的生长模型研究 | 前沿用户报道

胶体半导体量子点(quantum dots, QDs)在生物、能源、环境等领域具有良好的应用前景。大量的合成研究专注于QD尺寸控制,同时发现,胶体半导体幻数团簇(magic-size cluster,MSC)和QD的成核和生长过程紧密关联。深入理解、揭示QD和MSC的生长关系,对二者的高产率、选择性可控合成十分关键,对拓展QD的应用具有重要意义。

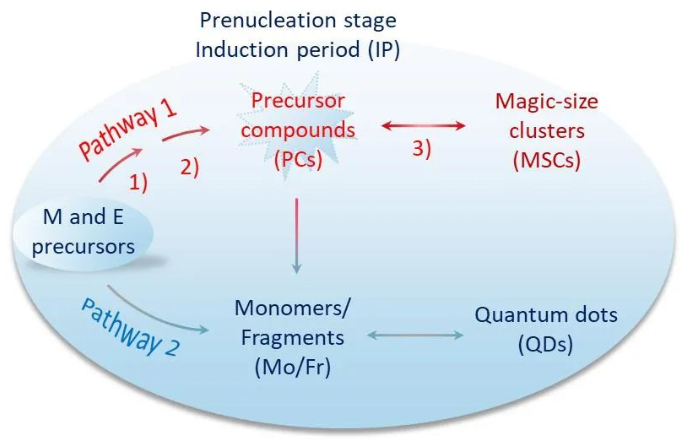

四川大学余睽教授领导的量子点材料物理化学研究团队在《Advanced Materials》发表的观点文章《A Two-Pathway Model for the Evolution of Colloidal Compound Semiconductor Quantum Dots and Magic-Size Clusters》,深入探索和揭示了QDs和MSCs表观生长关系的内在反应路径,展示了利用QD成核前的反应样品,高产率、选择性可控合成QDs和MSCs的典型实例,有力地支持和验证了研究团队提出的双路径模型(示意图1),在理解上符合逻辑自洽一致性。研究团队15年磨一剑的原创性0-1的基础研究成果,为胶体半导体材料的合成和应用发展做出了重要贡献,为促进该领域的完整合成科学体系的建立,提供了翔实的科学实验数据支撑,奠定了坚实的科学理论基础。

文章要点 1. 揭示QD和MSC生长关系的双路径模型

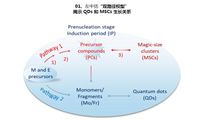

QD成核前诱导期(induction period, IP)存在两条路径,其主要路径(路径一)是:阴(E)阳(M)离子前驱体先进行自组装形成类胶束聚集体,再有M-E共价键的生成,继而产生一种全新的、没有特征光学吸收的化合物。通过分子内重组,该新化合物转化为MSCs。研究团队将他们发现的这个新化合物命名为MSC的前驱化合物(precursor compounds, PCs)。

当阴阳离子前驱体的浓度低于它们的临界自组装浓度时,生成PCs的路径一(Pathway 1)被抑 制,只有通过路径二(Pathway 2)生成单体(Mo)或碎片(Fr)。当Mo的浓度达到临界成核浓度,QDs成核生长。经典一步成核理论中的LaMer模型可以描述路径二。研究团队率先提出的两个十分关键、全新的科学概念,一是在QD成核前诱导期样品中,可以有通过异构体化生成MSCs的PCs,二是PCs和MSCs可以相互转化。

【示意图1】 双路径模型。该模型合理地解释了合成实验观察到的许多现象和获得的众多数据,指导了QD和MSC的高产率、选择性合成,如硫化镉(CdS)、硒化镉(CdSe)、碲化镉(CdTe)、碲硒化镉(CdTeSe),磷化铟(InP)等。PCs作为具有普适性的双路径模型中的一个重要中间体化合物,连接着路径一和路径二。[1]

2. 双路径模型指导下利用诱导期样品高效选择性合成QDs和MSCs将合成反应终止在QD成核前的诱导期,利用诱导期样品中存在的PCs,在低温(例如室温)即可定向制备高产率、超小尺寸QDs,以及二元和三元MSCs。众多的选择性合成的成功实例,有力地支持和反复地验证了双路径模型。 例 如

1)在CdS QDs诱导期样品中加入三辛基氧化膦(TOPO),促使CdS PCs室温分解成Mo/Fr,实现室温成核生长和超小尺寸CdS QDs的低温高产率制备。(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 12013‒12021)

2)在合成反应诱导期将反应温度降到室温,将样品分散到有机溶剂中,二元PCs通过分子内重组转化为二元MSCs。

(Nat. Commun. 2017, 8, 15467; Nat. Commun. 2018, 9, 2499; Adv. Sci. 2018, 5, 1800632;J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 4345−4353)

3)将两个二元的诱导期样品在室温下混合,孵育后分散或直接分散到有机溶剂中,可在室温下制备三元MSCs。

(Nat. Commun. 2019, 10, 1674; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 16943‒16952; Angew. Chem. Int. Ed. 2022. DOI: 10.1002/anie.202114551)

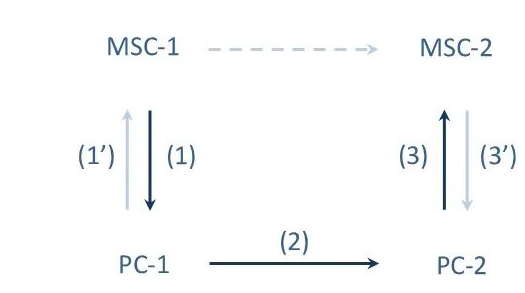

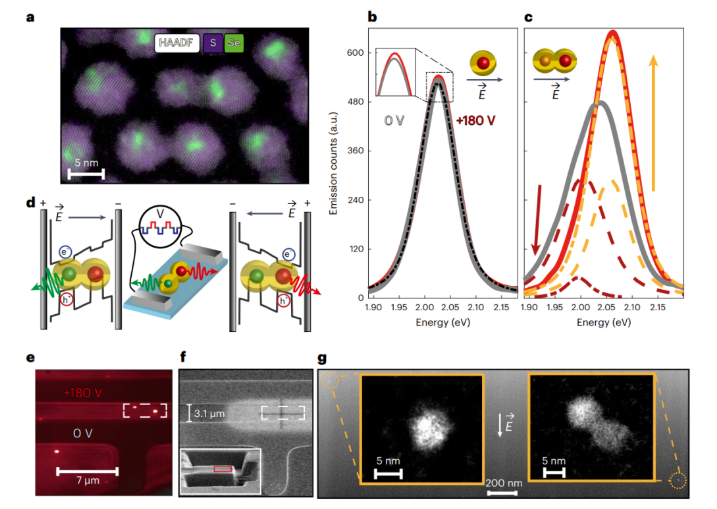

3. MSC的转化由对应的PC介导(示意图2)双路径模型(示意图1)指出,具有特征光学吸收MSCs和它们的没有特征光学吸收的异构体PCs可以相互转化。由此,研究团队又大胆地提出了两个相关的科学假说,一是MSCs之间的表观转化可以通过各自的PCs来完成(示意图2)。二是PCs之间的转化通过加成反应(示意图3)或取代反应(示意图4)来实现。

【示意图2】 PC介导的MSC转化路径模型。MSC-1到MSC-2的表观转化,经历了主要的三个步骤,1)MSC-1到PC-1(分子内反应),2)PC-1到PC-2(分子间反应),3)PC-2到MSC-2(分子内反应)。[2,3]

研究团队提出的这个PC介导的MSC转化模型(示意图2),得到了实验验证。

例 如

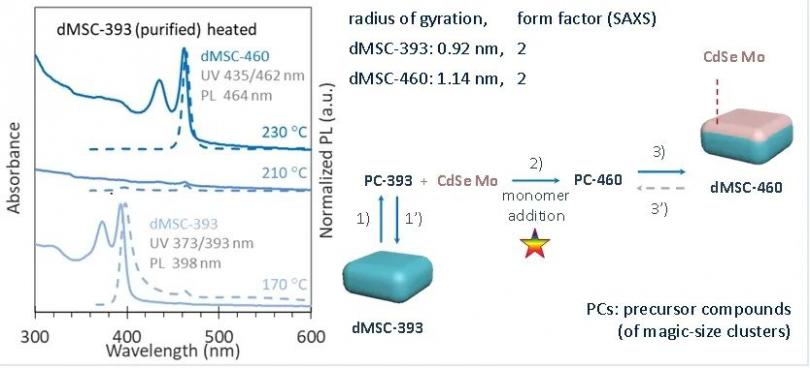

1)二元CdSe dMSC-393到二元CdSe dMSC-460(示意图3)[3]

同步辐射小角X射线散射(SAXS)测试表明,dMSC-393(0.92 nm)比dMSC-460小(1.14 nm)。紫外吸收的测试结果支持了dMSC-393向其前驱化合物PC-393转化(210 °C)的结论。研究团队指出,CdSe dMSC-393向dMSC-460的高温转化,是通过它们相应的PC转化实现的,涉及的加成反应是,CdSe PC-393 + CdSe Mo → CdSe PC-460。

【示意图3】经历PC加成反应的CdSe dMSC-393向dMSC-460的高温转化。主要的三个步骤是,1)dMSC-393通过分子内重组转化为PC-393(210 °C),2)PC-393与CdSe单体发生加成反应生成PC-460(230 °C),3)PC-460通过分子内重组转化为dMSC-460(230 °C)。余睽教授一直认为,合成反应体系中直接生成的发光产物,是具有特定原子数目和相对稳定空间结构的零维 MSCs;在后处理如静置或在质子型溶剂的作用下,这些零维发光 MSCs 进行自组装,生成二维发光纳米片或者发光纳米螺旋片。该零维发光MSCs与其自组装形成的二维发光纳米片或者发光螺旋纳米结构,具有相似的静态吸收和发射光学性质。该模型加深了领域对具有特征吸收双峰的发光半导体幻数团簇以及发光纳米片的理解,也对研究它们之间的转化路径提供了理论支持。[3]

2)二元CdTe MSC-371到三元CdTeSe MSC-399

室温混合二元CdTe和二元CdSe诱导期样品,室温孵育得到PC-399,再转化为CdTeSe MSC-399(Nat. Commun. 2019, 10, 1674)。如不孵育混合样品,直接将混合样品加入到有机溶剂(甲苯和辛胺的混合溶剂)中,可以加速CdTeSe PC-399的生成,和CdTeSe PC-399向CdTeSe MSC-399的转化。研究团队提出,生成CdTeSe PC-399的取代反应,CdTe PC + CdSe Mo/Fr → CdTeSe PC + CdTe Mo/Fr,是CdTeSe MSC-399在甲苯和辛胺的混合溶剂中生成的决速步骤(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 16943‒16952)。

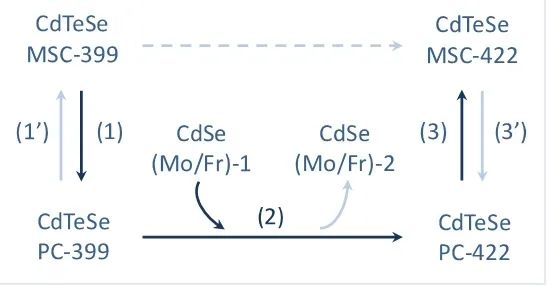

3)三元CdTeSe MSC-399到三元CdTeSe MSC-422(示意图4)[4]

室温混合二元CdTe和二元CdSe诱导期样品,将混合样品直接加入到甲苯和辛胺的混合溶剂中,精细调控辛胺的相对量,可以实现CdTeSe MSC-399到MSC-422的转化。研究团队提出,转化是通过对应的PC-399和PC-422完成的,涉及CdSe Mo/Fr参与的取代反应,CdTeSe PC-399 + CdSe (Mo/Fr)-1 → CdTeSe PC-422 + CdSe (Mo/Fr)-2,是CdTeSe MSC-422生成的决速步骤。

【示意图4】经历PC取代反应的CdTeSe MSC-399到CdTeSe MSC-422的室温转化。CdTeSe MSC-422的生长具有一级反应动力学特征,速率与混合溶剂中的胺量有关。该转化是通过PC-399向PC-422的转化完成的,PC-399向PC-422转化的取代反应为决速步骤,其反应机制类似单分子亲核取代(SN1)机制。[4]

研究团队提出的双路径模型(示意图1),揭示了MSCs和QDs的内在本质生长关系。PCs这一重要的反应中间体,可用于选择性高产率合成QDs或MSCs。PCs介导的MSC转化模型(示意图2),可以完 美理解众多的MSCs表观转化实验现象,完全符合逻辑自洽一致性。经历了长达15年的专注科研,研究团队在QD和MSC的可控合成及形成机理方面,取得了突破性进展,填补了领域的一个长期研究空白,引领并拓展了学科前沿,为学科发展打下了坚实的理论基础。

仪器推荐

Fluorolog-QM,采用模块化设计,针对如AIE、钙钛矿、近红外一区二区荧光探针、稀土纳米发光材料、量子点、光功能材料等热点应用实现个性化配置。激发波长低至180nm起,发射波长可覆盖185~5500nm。全波长范围准确聚焦,无色差,高灵敏度35000:1,高分辨率0.1nm。全套的寿命测试技术(TCSPC、MCS、SSTD和延迟技术),保证了全光谱稳瞬态、延迟光谱测试功能。

Fluorolog-QM 模块化稳瞬态荧光光谱仪

标签:双路径模型 模块化稳瞬态荧光光谱仪

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 四川大学余睽教授团队《Adv. Mater.》: 胶体半导体量子点和幻数团簇的生长模型研究 | 前沿用户报道

- 研究团队率先提出的两个十分关键、全新的科学概念

-

- 实现室温下幻数团簇和超小量子点的定向制备,四川大学余睽教授团队揭秘量子点和幻数团簇生长关系 | 前沿用户报道

- 余睽教授团队在胶体半导体材料的合成和应用领域的原创性基础研究成果,为建立胶体半导体合成科学体系做出了从无到有、从零到一的重要贡献,为学科发展打下了坚实的理论基础。

-

- 实现室温下幻数团簇和超小量子点的定向制备,四川大学余睽教授团队揭秘量子点和幻数团簇生长关系 | 前沿用户报道

- 四川大学余睽教授领导的量子点材料物理化学研究团队将目光投向了胶体量子点合成机理研究,希望可以从根本上找到提升量子点材料合成质量与效率、降低合成成本的有效途径。

-

- 用户前沿丨Nature Materials-胶体半导体量子点

- 在许多新产品概念原型及商业光电器件中,胶体半导体量子点quantum dots是物理实现的稳定光发射器件。然而,到目前为止,基于电场诱导的斯塔克Stark效应,实现了主动荧光颜色调谐,令其受限在较小的

-

- 发射波长950-2100 nm!南开大学庞代文教授团队近红外量子点新突破|前沿用户报道

- 本实验以Ag₂Te为样品,通过在1.6–5.9nm间(幅度(Δr)仅4.3nm)精确调节Ag₂Te量子点的粒径,实现了其发射波长从950nm至2100nm的连续可调(跨度(Δλ)为1150nm)。

-

- 新加坡南洋理工大学周琨教授团队《Adv. Mater.》综述:4D打印液晶弹性体研究进展

- 液晶弹性体因其在响应各种外部刺激时具有较大的、可逆的和各向异性的形状变化而受到广泛关注,在智能机器人、生物医学、电子学、光学和能源领域显示出巨大的应用潜力。

-

- Adv. Funct. Mater. 北理工张加涛课题组:首次实现了近红外掺杂荧光的高效多模防伪和保密应用 | 前沿用户报道

- HORIBA Duetta 荧光光谱仪装备了CCD检测器,可以连续地获取从250 nm 到1100 nm 范围内的荧光光谱信息,为探索材料的新结构、新性能和新应用提供了有力的帮助。

-

- Nat. Protoc. 南京大学刘震教授团队实现单个活细胞内低拷贝数蛋白质的分析 | 前沿用户报道

- HORIBA XploRA INV多功能拉曼成像光谱仪集成研究级倒置显微镜,专为生命科学研究而设计。

-

- 陕科大陈庆彩团队: 三维荧光光谱法(EEM)鉴定大气颗粒物中发色团物质的种类和来源 |前沿用户报道

- 本研究中的三维荧光光谱法和大量光谱采集采用的是HORIBA Aqualog光谱仪完成,该仪器在EEM图谱快速获取、数据校正等方面的优势,为研究的顺利进行提供了不少便利。

-

- 挑战1nm制程的竟是她!MIT孔静教授团队发现原子级「铋」密武器|前沿用户报道

- 摩尔定律表明:每隔 18~24 个月,封装在微芯片上的晶体管数量便会增加一倍,芯片的性能也会随之翻一番。

-

- 华中科技大学王艳教授团队《Adv. Funct. Mater.》:基于硼酸酯pH响应性的可再生抗 菌纳滤分离膜

- 本推文转载自高分子科技 推荐理由:该工作借助瑞典百欧林QSense耗散型石英微天平研究了抗 菌剂链霉素分子在不同pH刺激下的吸附和脱附行为。

-

- 用户速递:easyXAFS原位揭示单原子结构奥秘,助力登顶Adv. Mater.!

- 作者利用美国easyXAFS研发的台式X射线吸收精细结构谱仪-XAFS300+对高化合价单原子铱锚定在氧化锰上的双功能催化剂(Irₛₐ-MnOₓ)进行了深入研究

-

- 用户速递:easyXAFS原位揭示单原子结构奥秘,助力登顶Adv. Mater.

- 用户速递:easyXAFS原位揭示单原子结构奥秘,助力登顶Adv. Mater.!

-

- 哈工大冷劲松院士团队《Adv. Healthc. Mater. 》:形状记忆聚合物和4D打印技术在生物医学领域的应用

- 形状记忆聚合物驱动方法方面,论文从分子结构的角度概述了形状记忆聚合物的形状记忆效应的机理,全面地归纳了适用于生物医学领域的驱动方法,高度总结了各驱动方法的实现机制

-

- 气体团簇离子枪GCIB基本原理

- 气体团簇离子溅射源(GCIB)是对有机材料友好的溅射源,可以避免溅射对化学键的破坏。本文介绍了GCIB的工作原理以及在表面清洁和有机样品深度分析中的优势。

-

- Anal. Chem. 四川大学吴鹏课题组:单线态氧特征磷光发射测定D2O纯度 | 前沿用户报道

- 通过该仪器,完成了光敏剂分子荧光光谱、荧光寿命、单线态氧磷光光谱、单线态氧磷光寿命等的测量。

-

- 重大研究计划“团簇构造、功能及多级演化”2020年度项目指南

- 建立团簇结构数据库,发展人工智能方法,指导团簇实验研究。发展先进的团簇束源技术,建立团簇表征新方法,揭示团簇热力学性质、成核机制和生长演化规律。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论