汽车发动机作为现代交通工具的心脏,其性能与寿命直接关系到车辆的整体表现。其中,曲轴作为发动机中最关键的旋转部件,承受着周期性的交变载荷,其表面硬度和耐磨性对于发动机的可靠运行至关重要。然而,随着使用时间的增长,曲轴表面难免会出现磨损和疲劳损伤,这直接影响到发动机的工作效率和寿命。为了解决这个问题,激光淬火修复加工技术应运而生,为曲轴的表面硬化提供了一种高效、精确且环保的解决方案。

激光淬火技术是一种先进的表面处理技术,它利用高能激光束照射曲轴表面,使材料在短时间内迅速升温至奥氏体相变点以上,随后通过基体自身的快速冷却形成硬度高、耐磨性好的硬化层。这一过程无需传统的淬火介质,大大减少了环境污染,同时实现了对曲轴表面的精确加热和冷却控制。

在进行曲轴激光淬火修复加工前,需要对曲轴进行全面的检查和准备。首先,清洗曲轴表面,去除油污、锈迹等杂质,确保表面清洁度,这是保证激光淬火质量的基础。其次,检查曲轴表面的平整度、粗糙度以及是否存在裂纹等缺陷,确保满足激光淬火的要求。对于不符合要求的表面,需要进行必要的预处理,如打磨、抛光等,以提高激光的吸收效率和淬火效果。

激光淬火机的选择和调整也是关键步骤之一。根据曲轴的材料和尺寸,调整激光淬火机的参数,如激光功率、扫描速度、光斑大小等。这些参数的精确控制直接影响到淬火层的硬度、深度和均匀性。同时,为了确保激光束能够按照预定的轨迹对曲轴表面进行扫描,需要选择合适的夹具和定位系统,确保曲轴与激光束的垂直度和相对位置精度。

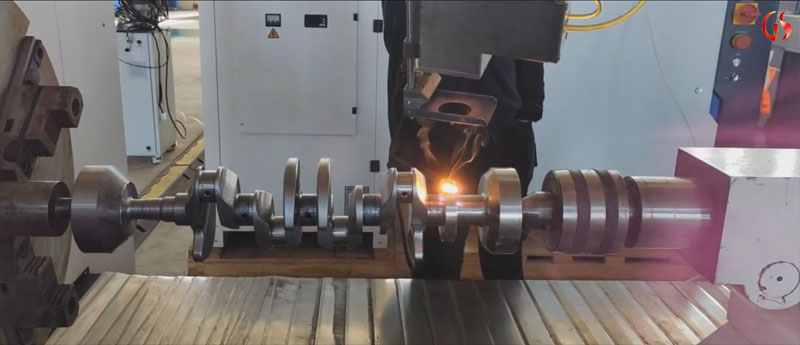

在激光淬火过程中,激光束按照预定的轨迹对曲轴表面进行快速扫描。随着激光束的移动,曲轴表面迅速升温至奥氏体相变点以上,形成高温梯度。在高温作用下,材料中的原子发生迁移和重排,形成新的组织结构。当激光束移开后,被加热的表面靠基体自身迅速冷却,形成硬度高的硬化层。这一过程不仅提高了曲轴表面的硬度和耐磨性,还改善了材料的抗疲劳性能。

值得注意的是,激光淬火过程中产生的热应力和组织应力需要得到有效控制。为了避免因应力过大而导致的曲轴变形或裂纹,需要在淬火前进行预热处理或在淬火后进行回火处理。这些措施有助于平衡材料内部的应力状态,提高曲轴的整体性能。

激光淬火修复加工完成后,需要对曲轴进行必要的后处理和质量检测。首先,对淬火后的曲轴进行抛光、清洗等处理,以去除表面的氧化皮和残留物。然后,对硬化层进行质量检测,包括硬度测试、耐磨性测试以及金相组织观察等。这些测试有助于评估激光淬火的效果和硬化层的性能是否符合预期要求。

与传统的感应淬火相比,激光淬火技术在曲轴修复加工方面具有显著优势。首先,激光淬火可以实现局部精确加热和冷却控制,避免了传统淬火过程中因温度分布不均而导致的变形问题。其次,激光淬火后的硬化层均匀性好、硬度高且耐磨性强,显著提高了曲轴的使用寿命和可靠性。此外,激光淬火技术还具有环保、高效、易于自动化等优点,符合现代制造业的发展趋势。

在实际应用中,激光淬火技术已成功应用于各种类型汽车发动机的曲轴修复加工中。无论是轿车、货车还是工程机械用发动机曲轴,都可以通过激光淬火技术实现表面硬化处理。通过激光淬火处理后的曲轴不仅提高了表面硬度和耐磨性还增强了抗疲劳性能从而延长了发动机的使用寿命提高了整车的性能和可靠性。

然而,激光淬火技术也存在一定的局限性和挑战。例如,对于大型曲轴或复杂形状的曲轴来说,激光束的聚焦和扫描难度增加可能导致淬火效果不均匀或无法满足预期要求。此外,激光淬火设备的成本较高且需要专业技术人员进行操作和维护这也限制了其在某些领域的应用范围。

为了克服这些局限性和挑战,研究者们正在不断探索和改进激光淬火技术。一方面通过优化激光束的参数和扫描轨迹来提高淬火效果和均匀性;另一方面通过开发新型激光淬火设备和辅助系统来降低成本并提高操作便捷性。同时加强与其他表面处理技术的结合应用如喷涂、渗碳等以进一步提高曲轴的综合性能。

总之,汽车发动机曲轴激光淬火修复加工技术作为一种先进的表面处理技术为曲轴的表面硬化提供了一种高效、精确且环保的解决方案。通过优化激光淬火参数和加强后处理质量控制可以显著提高曲轴的使用寿命和可靠性。随着技术的不断进步和应用领域的拓展激光淬火技术将在汽车制造业中发挥越来越重要的作用。

全部评论(0条)

国盛激光淬火设备

国盛激光淬火设备

报价:面议 已咨询 243次

国盛激光多功能激光熔覆/淬火设备

国盛激光多功能激光熔覆/淬火设备

报价:面议 已咨询 296次

机床式高速激光熔覆设备

机床式高速激光熔覆设备

报价:面议 已咨询 359次

国盛激光3D打印设备

国盛激光3D打印设备

报价:面议 已咨询 211次

国盛激光清洗设备

国盛激光清洗设备

报价:面议 已咨询 223次

国盛激光熔覆头

国盛激光熔覆头

报价:面议 已咨询 247次

国盛激光水冷机

国盛激光水冷机

报价:面议 已咨询 209次

国盛激光多功能送粉器

国盛激光多功能送粉器

报价:面议 已咨询 193次

2023-03-22

激光淬火工艺参数

激光淬火工艺参数

2024-12-11

2023-02-16

2023-02-16

激光淬火特点及适用范围

激光淬火特点及适用范围

2024-11-13

大型齿轮激光淬火修复加工

大型齿轮激光淬火修复加工

2025-07-03

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论