科学家破解感知苦味的受体结构

早期的四足类动物离开了海洋,勇敢地登上陌生的陆地,***终演化出了爬行类、鸟类以及哺乳类等陆生动物。这些曾拥有共同祖先的四足动物,为什么在今天展现出了迥异的大脑特征?一些在我们看来较为“低等”的动物的大脑,为什么却拥有令人羡慕的神奇再生能力?

***新一期《科学》杂志的封面通过4篇研究论文,揭示了爬行动物与两栖动物大脑演化过程中的关键创新,讲述了那些前所未闻的大脑演化故事。

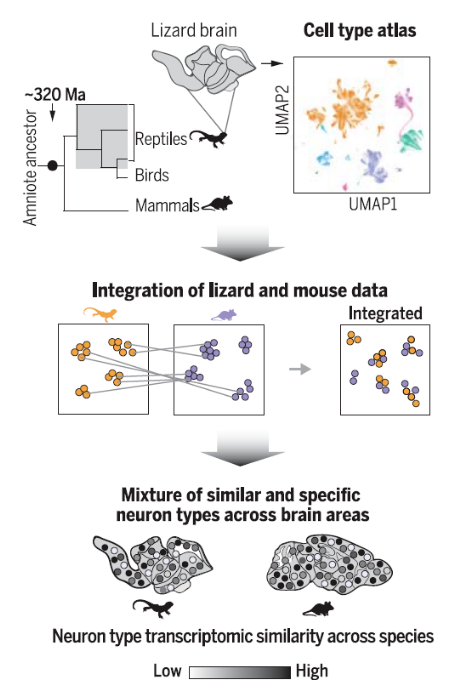

以往,科学家在研究脊椎动物大脑演化时,关注的往往是不同物种脑区层面的相似性。而***新研究能够深入细胞层面,聚焦不同细胞类型在大脑演化中扮演的角色。

这些关键突破的出现,离不开单细胞空间转录组学的发展。过去几年,科学家已经在小鼠的特定脑区鉴别出数百种细胞,但如此众多的细胞类型和脑区如何演化,仅仅依靠对小鼠大脑的研究显然无法解决。

在4项***新研究中,多个国家的研究团队分别对爬行动物和两栖动物大脑的细胞类型演化进行了深入探索。

在其中一项研究中,来自马斯克•普朗克大脑研究所的团队选择的研究对象是鬃狮蜥(Pogona vitticeps)。借助单细胞RNA测序技术,他们创建了这种爬行动物的全脑细胞图谱,并且在与小鼠脑细胞图谱的对比中,颠覆了哺乳动物大脑演化的一个核心观点。

此前的研究普遍认为,由于哺乳动物由爬行类演化而来,因此哺乳动物的大脑应该以爬行类的基本特征为主,并辅以一些新的特征。

▲研究团队对不同脊椎动物的神经元演化开展了转录组学分析

但在***新研究中,通过对高分辨率图谱的对比,研究团队观察到几乎所有脑区的细胞类型都存在差异。在保守的脑区中,同样存在全新的细胞类型。保守与创新细胞类型的共存说明,脑细胞类型在演化上具有可塑性。因此,爬行动物与哺乳动物在共同祖先的基础上,各自独立演化出自身的神经元与神经回路特征。

同期的另外两篇论文共同研究了一种神奇的两栖动物:美西钝口螈(Ambystoma mexicanum)。这种蝾螈是动物研究中的当红明星,它们因脊椎、心脏与四肢能够再生而。更夸张的是,它们不仅能形成新神经元,连大脑都具有一定的再生能力。

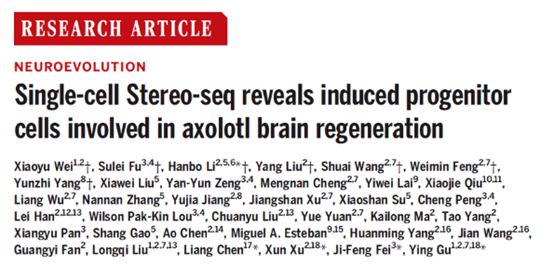

美西钝口螈(以下简称蝾螈)的大脑是如何再生的?为什么它们的再生能力如此强大?这些研究对蝾螈的大脑进行了单细胞转录组学分析。

其中,来自瑞士和奥地利的研究团队探索的问题是,蝾螈能否再生出大脑中的所有细胞类型,包括脑区间的连接。

这项研究利用单细胞RNA测序绘制了蝾螈大脑的细胞类型图谱,从而明确了其中的所有细胞类型,包括不同类型的神经元、祖细胞等。一个出人意料的发现是,在祖细胞分化为成熟的神经元的过程中,大量祖细胞会经历一个中间阶段:成神经细胞,而这种细胞此前被认为是蝾螈不具备的。

随后,研究团队切除了蝾螈大脑的一部分,从而测定大脑再生过程中产生的新细胞类型。结果,所有被切除的细胞类型都得到了恢复、被切断的神经元连接也重新连接,这意味着再生区域的原始功能可以重新恢复。

▲蝾螈大脑的结构、保守性与神经再生过程

而在与哺乳动物的对比中,蝾螈的脑细胞与哺乳动物的海马体、嗅觉皮层表现出高度相似性,其中一种细胞类型甚至与哺乳动物的新皮层具有相似性(哺乳动物具有6层新皮层,两栖动物则不具备这一结构)。这些发现说明,上述脑区在演化中具有保守性,或者各自演化出相似的特征;而哺乳动物的新皮层可能拥有来自两栖动物脑部的祖先细胞。

另一项由杭州华大生命科学研究院主导的研究,揭示了蝾螈具有强大再生能力的关键线索。作者分析了蝾螈的大脑发育和再生过程,并构建了***蝾螈脑再生时空图谱。

在造成皮层区域损伤后,研究团队观察了蝾螈大脑从损伤到再生修复的过程,并且从中找到了关键的细胞变化。伤口区域很早就出现了新的神经干细胞亚群,它们由附近的其他神经干细胞亚群受刺激后转化而来,并在后续的再生过程中新生出神经元,以填补损伤部位缺失的神经元。

▲时空图谱展示了蝾螈大脑的发育与再生过程

研究团队还对比了蝾螈大脑分别在发育与再生过程中的神经元形成,发现这两个过程高度相似。因此研究猜测,这或许是脑损伤诱导了蝾螈神经干细胞逆向转化,回到发育时期的年轻化状态,以启动再生过程。

***后一项研究由哥伦比亚大学的研究团队领衔。此前的研究告诉我们,脊椎动物认知功能的演化与前脑的两项关键创新有关:哺乳动物的6层新皮层,以及蜥形类(包括爬行动物与鸟类)的背侧室嵴。但它们的产生过程并不清楚。

***新研究建立了欧非肋突螈(Pleurodeles waltl)大脑的细胞类型图谱,与其他四足动物的对比显示:蜥形类的一部分背侧室嵴的出现,要追溯到四足动物祖先;相反,这些欧非肋突螈却不具备哺乳动物新皮层的细胞与分子特征。由此,这些发现为两项创新的出现提供了重要线索。

对于这4项研究,同期的观点文章点评道:“这些文章均产生了大量单细胞数据集,并通过对已有公开数据的挖掘,展示了数据分享的重要性,以及积累来自不同物种的单细胞数据、用于比较演化过程的力量。”

相关产品

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 用于结构健康监测和机器人感知的超高灵敏度各向异性压电传感器

- 点击蓝字 关注我们研究背景在众多应用场景中,对于可实时全面感知微小机械刺激的柔性传感器需求极为迫切。对各类机

-

- 磷酸铝 ALD 破解高镍锂电正极材料结构疲劳难题

- 英国华威大学及法拉第研究所发表于《PRX Energy》的一项突破性研究成果揭示了 PALD(粉末原子层沉积)技术在抑制高镍正极材料结构疲劳方面的潜力,为高电压锂电体系的商业化应用铺平了道路。

-

- 微绒毛结构赋能传感器:同步压缩实现超宽压力范围精准感知

- 研究背景柔性压力传感器在人机交互、可穿戴健康监测、物理信号监测等领域应用广泛,其灵敏度、工作范围和压力分辨率至

-

- 用户感知测试解决方案

- 现代IT应用系统的构建技术正在变得越来越复杂,而业务系统的运行对应用系统的用户感知体验要求越来越高。5G技术和工业应用的结合也对最终终端侧的工业应用质量

-

- 对象感知抖盒子(Object-awareShake-the-Box)

- 对象感知抖盒子(Object-awareShake-the-Box)

-

- 【视频】Phenomenex科学家话#SPE 的目标

- 【视频】Phenomenex科学家话#SPE 的目标

-

- 人工智能如何赋能科学家的工作

- AI驱动的LIMS提升数据管理与企业效能

-

- 靶向细胞表面受体的基因导入系统重要原因

- 阐述靶向细胞表面受体基因导入系统意义,从应用、传递、实验方法、优势潜力,揭示其在生物医学领域的地位。

-

- 通过电子鼻和电子舌关联性对不同口味绿茶苦味和涩味的检测

- 德国AIRSENSE电子鼻用作仿生嗅觉仪器,可快速收集和评估样品的气味信息。它已被应用于食品质量检测的许多研究领域,例如小麦,水果,肉类,葡萄酒和茶。

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论