细菌内毒素检测的方法变更

制药行业QC部门经常寻求新的创新产品来简化检测。他们需要合规且可靠的分析仪器,便于分析人员使用并减少在实验室中的占用空间。通常而言,公司希望变更或升级到新的技术,但同时他们又可能因必须进行的变更而感到不情愿。

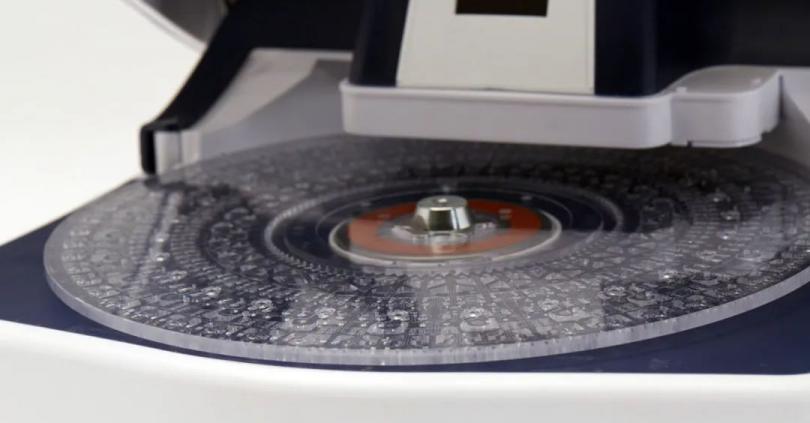

细菌内毒素测试(BET,Bacterial Endotoxins Test)是一个关键的放行检测,每个QC实验室必须在放行产品之前进行内毒素检测,但目前使用的大多数方法和仪器都已过时且繁琐。当实验室想要改变方法或升级到新的BET技术时,他们需要评估和完成几个步骤,有了Sievers® Eclipse®月食细菌内毒素检测仪,这个过程就很简单了。

每家制药公司的内部程序都不同,因此也需要将个别准则纳入变更。好消息是,在内毒素检测方面,整个行业的变化过程应该是相似的。

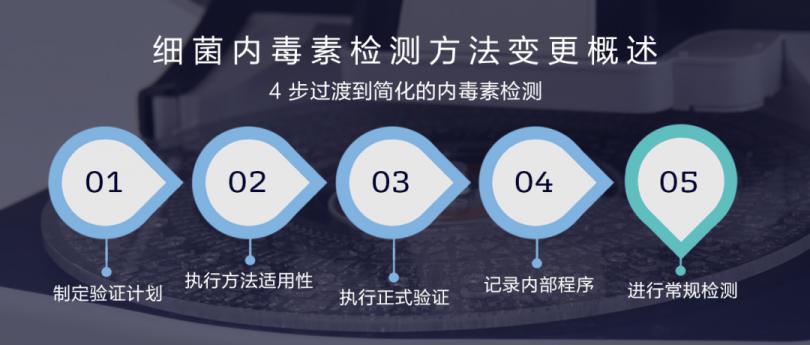

当QC实验室想改变内毒素检测方法时

有四个简单步骤可以遵循

01、制定验证计划

首先,实验室应确定他们希望使用新方法或产品检测的样品和产品类型(如,水、原料、中间体和/或Z 终药物产品)。确定产品后,实验室应列出每种类型样品进行再验证的要求。例如,如果实验室希望对药品从96孔板方法转变为使用Sievers Eclipse进行检测,需要重新验证,他们应该在几个稀释度上对该产品进行筛选,直到Z 大有效稀释度(MVD),以确保回收率是可以接受的。一旦确定大致情况并知道了样品类型,就可以申请获取这些特定样品以进行重新验证测试。

02、执行方法适用性

当需要对产品执行方法适用性时,确认内毒素限值和MVD以确保进行正确的稀释非常重要。一旦知道了这些,就可以开始抑 制/增强筛选,确定Z 佳的非干扰稀释度,以实现Z 好的回收率,理想情况下在75-125%之间。这些结果应记录在案并进行复核。

03、执行正式验证

一旦确定某一产品的稀释度,实验室应使用该理想稀释度对每种产品的三个离散批次进行检测,然后记录、复核和签发结果。

04、记录内部程序

当产品完成三个批次的验证阶段,实验室应使用新方法/技术创建验证报告。完成并签发分析报告后,可以根据标准操作规程(SOP)实施变更控制,以成功地将产品检测变更为新方法。变更控制完成后,实验室可以在内部更新内毒素检测SOP和程序,将新方法用于其产品。

一旦完成这四个步骤,QC实验室就可以开始对已使用新方法/技术重新验证的产品进行常规检测。有了一个完善的产品和样品再验证计划,这个过程就不再那么困难。当然,内部程序的变更会因公司而异,但总体来说,更改内毒素检测方法是一个简单的过程。

全部评论(0条)

推荐阅读

-

- 细菌内毒素检测平台的验证

- 验证,这个词在任何实验室中都会引起一系列感觉,可能是恐惧感或不安感,因为验证过程可能既费时又耗力。也可能引起兴奋的感觉,因为实验室中正引入一台新仪器。无论何种感觉,验证新平台都是一项艰巨的任务。

-

- 告别传统内毒素检测方式,试试事半功倍的Eclipse细菌内毒素检测仪!

- Sievers® Eclipse®月食细菌内毒素检测可最多减少90%的鲎试剂使用量,是您在当前鲎试剂供应减少情况下的理想选择!

-

- 回放来了|合规、一致、清晰的细菌内毒素检测

- 注册后可随时观看回放!

-

- 减少鲎试剂使用与药典的变化趋势:在细菌内毒素检测中采用重组方法

- 对于制药业来说,在美国,科德角、特拉华州和切萨皮克湾以及南卡罗来纳州海岸线上的春季月夜对供应安全、清洁、可注射药物的能力至关重要。正是在这些夜晚,鲎来到海滩上产卵,这是每年数百万大西洋鲎进行的仪式。

-

- Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪使用重组试剂进行检测

- 我们对7种已发布的市售产品进行了方法适用性和优化分析。我们用Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪运行了一个批次的市售重组级联试剂(rCR),并对比了同一生产商的动态显色法鲎试剂。

-

- 必备:细菌内毒素检测仪购买指南

- 尽管业内需要更简单、更自动化和更可持续的细菌内毒素检测解决方案,但很难找到关于当今可用于简化细菌内毒素这一关键检测的实用且合规的技术的综合信息。

-

- 制药和医疗设备生产商需要了解的细菌内毒素检测监管变化

- 使用重组试剂进行内毒素检测?Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪已整装待发!

-

- 内毒素检测的思考 - 采用药典方法同时减少鲎试剂的使用

- Sievers Eclipse内毒素检测仪,助您在符合药典法规的同时减少鲎试剂的使用。

-

-

- 切换到更简单的细菌内毒素检测仪Sievers Eclipse的7个理由

- 众所周知,手动细菌内毒素检测耗时费力,容易出错,而且重测成本高昂。这些挑战表明,需要改变细菌内毒素检测流程并采用自动化。此外,还有机会大幅减少鲎试剂的使用和对自然资源的依赖。

-

- 微流控自动化与Eclipse细菌内毒素检测仪的常见问题解答

- 您关心的问题都在这里…

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi

参与评论

登录后参与评论